9月6日,福州文庙修缮现场,屋面上的泥瓦工弓着身沿陡坡为大成殿铺上新瓦。

寒露已过,榕城暑热依旧。从车水马龙的八一七路拐进圣庙路,高耸的红墙将热闹隔绝在外,这便是福州文庙。走进广场,削好的木料、待用的瓦片被码得整整齐齐;屋面上,泥瓦工弓着身,沿陡坡铺上新瓦;屋檐下,木工踩着脚手架,仰头修补木构件……

这是福州文庙自清咸丰年间(1851年至1854年)重建后,170多年来的首次大修。

文庙,是古代祭祀儒学创始人孔子、开展儒学教育的场所,也是礼制庙宇与官方学校合二为一的建筑规式。自唐大历八年(773年)从城西北移建今址,福州文庙1200多年未曾更址。据史料记载,五代后梁龙德元年(921年),闽王王审知在福州文庙设“四门学”,开启官学教化之路;北宋景祐年间,庙旁增设府学,正式形成“庙学相依”的格局;明清两朝,福州文庙三度被火焚毁、三度重建。中华人民共和国成立后,这里曾作为学校、红卫商场、少年宫等场所。2006年,福州文庙被列为第六批全国重点文物保护单位。

福州文庙现存建筑占地面积7552平方米,建筑面积约4000平方米。建筑布局坐北朝南,南北依次排列二进院落,采用传统的中轴线左右对称方式,中轴线最北端是大成殿——整座大殿坐落于1.46米高的台基之上,往南依次为仪门、泮池、前埕、棂星门,两侧为廊庑、官厅、乡贤祠、名宦祠和东西两庑等。

“大成殿是福州文庙的核心组成部分,其建筑面积位居全国前列,而大殿内陈设除了大型青石孔子及四配坐像,还有七十二贤石雕像,这种做法在国内较少见。”福州文庙保管所所长林立杰介绍说。

经历170多年风雨,大成殿虽大体保存较好,但屋檐、地面、墙体、木构架等存在年久失修、断裂下沉等问题。为进一步保存并延续福州文庙的历史信息及应用价值,2024年3月,由福州市文物局组织制定的《福州市文庙大成殿整体修缮方案》获国家文物局批准,以大成殿修缮及周边环境整治为主。

作为市区现存最大的晚清时期官式建筑,福州文庙的修缮工程体量大、用材多,难度可想而知。按原计划,主体修缮工程本应于今年秋季结束,但过程中的诸多“意外”,导致工程进度一再推迟。

瓦片是古建筑防雨的关键。施工队从大成殿屋面揭瓦后,发现了不同时期多种规格的老瓦,在外观、造型、泥料等方面存在较大差异。修缮需遵循“修旧如旧”的原则,那铺新瓦应是什么规格?工艺要如何提升?经文物专家团共同会诊,施工队赴外地订烧3万片新瓦,多耗时3个月。大成殿是重檐歇山顶,屋面较陡,由双层瓦铺就,“底瓦+盖瓦”组合瓦垄铺两层,达到双重保护屋面的效果。为防止瓦片滑脱,施工队在每3块瓦片下的椽、望板又钉上2颗铸铁方钉,更好地固定瓦片。

“急不得,也快不了。慢工出细活,只有慢下来,才能保证工艺。”福州市文物保护工程专家库成员邱守廉说。

从屋面揭瓦、勘察、重新铺瓦,到屋身勘察、更换受损望板、檩条,再到地面加固构件、更换地砖,经历一年多的细致施工,大成殿终于在能工巧匠的精心修复下,逐渐重现往日气派。

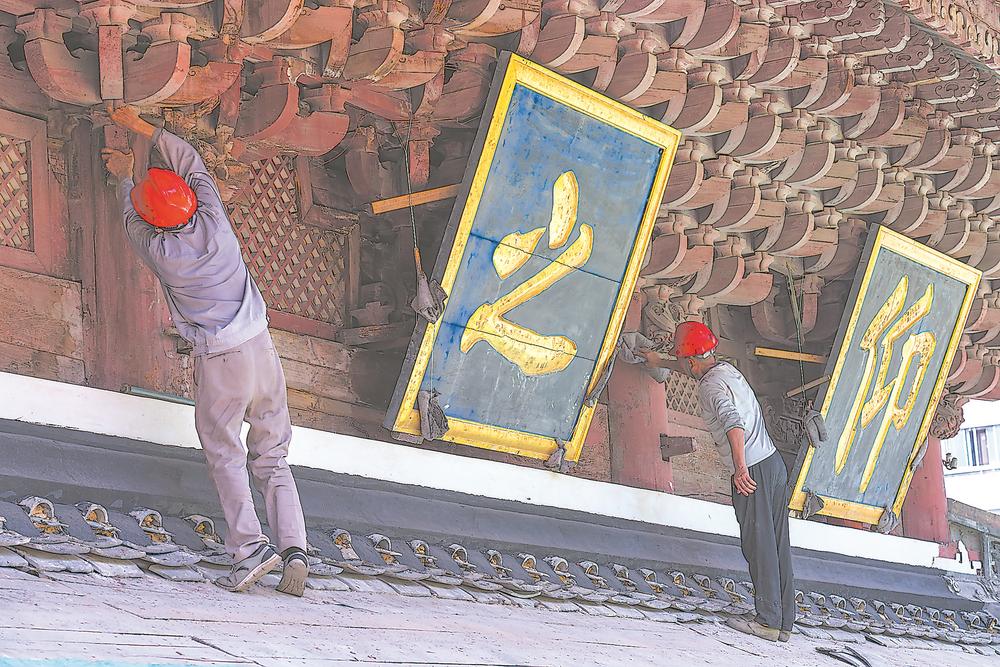

在福州市文物局等部门的努力下,今年5月起,除大成殿以外的福州文庙建筑也被纳入维修保养:对外墙、东西两庑、前埕的廊庑等处进行维修保养,包括油漆粉刷、墙体墙帽加固、屋面漏水处更换维修、内部环境整治、疏通下水道、更换破损条石等。

始建于唐初的福州文庙,不仅是福建省内最早的文庙,更是国内最早兴建的地方文庙之一,也成为研究福州乃至福建文教和科举发展最重要的实物遗存。承载儒学文化,传承闽都文脉,随着修缮工程的收尾,这处福州传统都城中轴线上的地标性文化景观即将“重焕新生”。(记者 陈欢欢/文)

瓦片是古建筑防雨的关键,福州文庙屋面由双层瓦铺就,“底瓦+盖瓦”组合瓦垄铺两层,达到双重保护屋面的效果。图为9月6日,泥瓦工为盖瓦刷上传统防水材料乌烟灰。

9月8日,福州文庙修缮现场,油漆工正对东西两庑木构部件进行维修保养。

9月15日,福州文庙修缮现场,泥瓦工袁仕璨正在为大成殿屋顶新修好的瓦片做最后检查。

7月31日,木工在文庙大成殿屋顶对木构部件进行修缮。马志远 摄

福州文庙位于福州传统都城中轴线。图为9月12日文庙航拍。

9月25日,一群鸟飞过大成殿。本版图片除署名外均为陈天博摄

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版