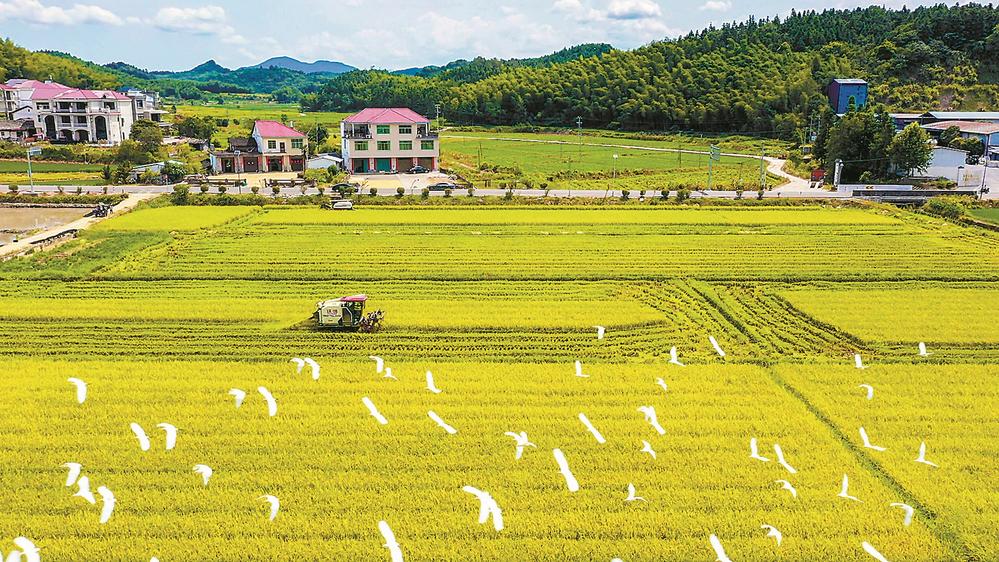

建宁县杂交水稻种子好收成。 陈震 摄

核心提示

杂交水稻制种是福建农业一张响当当的名片,全国每三粒杂交水稻种子就有一粒来自福建。那么,杂交水稻种子是如何生产出来的呢?

和普通水稻种植不同,杂交水稻制种要在同一片田块上种上两种不同的水稻。早些年,在福建,农民先在田间固定一条条绳子,沿着绳子笔直栽插上一行行秧苗,也就是父本,行间留足空间。几天后,在父本行之间穿插种植8行母本——一种自身不育的特殊水稻,只能被动接受外来花粉繁衍后代。等到抽穗扬花期,农民两两配合,在田头拉起一根尼龙绳拉花赶粉,使父本的花粉充分散落到母本的柱头上。最终,母本上结出来的稻谷就是杂交水稻种子。这些种子不仅畅销全国,还沿着“一带一路”走遍天下。

杂交水稻种子独特的生产方式,决定了其工序烦琐、用工数量大、劳动强度大,普通水稻种植通用的农业机械难以照搬照用。随着制种规模扩大、劳动力成本高涨,用工难用工贵问题日趋凸显,传统高度依赖人工的生产模式已不合时宜。为破解这一难题,福建正以薄弱环节补短板为重点,全力推进杂交水稻制种生产全程机械化。目前,全省杂交水稻制种综合机械化率已超过80%。

眼下,福建晚制杂交水稻种子收获已进入尾声。记者走进一片片孕育希望的制种田,看全国杂交水稻制种面积、总产量、亩产“三料冠军”,如何上演“机器总动员”。

烘干机械化:解决靠天吃饭难题

10月底,收割完最后一批晚制杂交水稻种子后,建宁县溪口镇枫元村制种大户郑航兴打开高德地图App,在搜索框输入“粮食烘干”关键词。随后,地图上出现了多个烘干服务场所,位置、联系方式等信息一览无余。这是省农业农村厅最新推出的惠农服务,将全省已建成的标准化粮食烘干中心(点)上线主流地图App,实现烘干服务一键触达。郑航兴就近选择了勤建农机专业合作社标准化粮食烘干中心。秋收以来,他有约100吨种子在这里烘干,对应制种田面积超400亩。

换成10多年前,这样的制种规模是郑航兴想都不敢想的。

建宁地处武夷山脉中段,境内丘陵与河流相互交错,将20多万亩耕地划分成高低错落的田块。得益于天然的隔离条件与显著的生态优势,这里成为杂交水稻制种的沃土。20世纪70年代,千人下海南学制种,开启了建宁杂交水稻制种产业的序幕。普及本土化制种技术,培育制种经纪人团队,构建种业市场秩序……近40年间,建宁制种产业从无到有,逐渐成为当地支柱产业。不过,产业规模的迅速扩张,还是最近10多年的事。

“过去,十几二十亩已经算大户了。”郑航兴说,烘干能力不足一度制约杂交水稻制种产业发展。那时,种子烘干依赖露天晒谷场。烘干时节,场地有限,烘干效率低,如果再遇到阴雨天,堆沤发霉,就会影响种子质量和发芽率,种子公司拒绝收购,很可能一季白干,“哪敢贸然扩大制种规模”。

面对产业痛点,建宁选择两条腿走路:面向规模化制种户,建设大型烘干中心,引入现代烘干设备。最初用的是循环式谷物烘干机,靠提升装置让种子在仓内循环转动,与热风充分接触,但这难免损伤种子。后来,采用静态槽式烘干机,问题迎刃而解。面向小规模制种户,则利用烟叶生产的空档期,对分布广泛、数量众多的烤烟房加以改造,用于种子烘干。这一创新探索日后在福建烟区广泛推广,目前全省4万多座烤烟房,已有1万多座兼具烟叶与种子烘干功能。

如今,建宁全县烘干能力超过300%,不仅可以满足本地种子烘干需求,还能为周边地区提供跨区烘干服务。烘干能力的提升,直接带动制种规模的扩张。不再看天吃饭后,郑航兴逐渐将制种面积从几十亩扩展至数百亩。建宁县农业农村局党组成员徐明庚还记得,2005年自己刚到农业部门工作时,全县制种规模仅约2万亩,到了2012年便实现了翻番。如今,建宁已是全国最大的县级杂交水稻种子生产基地,今年全县制种面积超16万亩。与此同时,越来越多的本土制种户开始带着技术走出建宁,在宁化、泰宁等周边县,甚至江西开辟制种基地。

烘干环节的机械化破题,加快制种规模化进程;规模化程度的提高,倒逼制种全程机械化提速。

“随着我国社会经济的快速发展和农业劳动力的大量转移,制种基地用工日益紧张,传统的劳动密集型制种技术已难以适应杂交水稻种业发展需求。”今年7月,省农业农村厅在南平市建阳区举办了福建省杂交水稻制种新机具新技术推广活动。在活动现场,国家水稻产业技术体系副首席科学家王在满表示,2000年以来,全国杂交水稻制种用工成本正以每年10%~15%的速度增加。

在建宁,这一情况有更加具象化的体现。早年,地处闽赣边界的建宁,通过与江西南丰等地共享劳动力解决人工需求。这边插秧,那边来帮忙;那边采收蜜橘,这边组团协助。近年来,随着江西蜜橘产业波动,这一模式也难以为继,劳动力成本水涨船高。勤建农机专业合作社负责人黄强以插秧环节为例提出,建宁县的每亩杂交水稻制种人工成本高达400元。

破局之道,是在更多环节疏通“堵点”“痛点”,推动杂交水稻制种全程机械化。

种植机械化:为最薄弱处补齐短板

父本手插秧+母本机插秧、父本手插秧+母本机抛秧、父母本同步机插秧、父本手插秧+母本同步穴直播……早前举办的福建省杂交水稻制种新机具新技术推广活动现场,多种不同的机械化种植模式集中亮相。

在传统印象中,水稻种植要么直播、要么插秧、要么抛秧,怎么到了制种上,就这么复杂呢?

这要从杂交水稻制种原理讲起。杂交水稻的本质是杂种优势利用——各取父母本所长,培育优势互补的杂交后代。因此,制种时需要在田间分别种植父母本。父母本是不同的品种,生育期有长有短。制种时,必须根据它们生育期的差异,错期错行种植,以保证二者花期相遇,母本能够及时接受父本的花粉。

“过去,父母本种植都靠人工。”福建省农业机械推广总站高级工程师陈凌霄说,由于耕地面积小而分散,福建制种户通常按照1∶8的小行比,分期种植父母本,以提高土地利用率。一般来说,先插1行父本,再算好时间在2行父本之间种上8行母本。同时,制种的行距要比普通水稻小得多。环节多、技术要求高、时效性强,杂交水稻制种要实现机械化种植难度大。

事实上,杂交水稻制种机械化最大的“堵点”就是种植环节。数据显示:目前,福建杂交水稻制种机耕和机收率均在95%以上,机烘率超过80%,但机种率仅51%。

推动全程机械化,必须攻克短板弱项,福建选择从母本机插秧入手。

在勤建农机专业合作社,一台已退役的XL2Z-8型独轮乘坐式插秧机,被黄强视为制种机械化种植的开山之作。2013年,在前期机型引进与试验的基础上,建宁农机推广部门通过与企业协作,立足小行比、小行距等特色种植模式,不断调整优化参数,联合推出了这台母本专用插秧机,解决了长期以来杂交水稻制种母本插秧无机可用的现象。作为最初的试验点之一,勤建农机专业合作社参与了该机型的示范推广。

“面对新鲜事物,农民想试却不敢试,就怕影响制种产量。”徐明庚说,为实现破题,当地做了两件事。一是与福建省农科院等单位密切合作,根据插秧方式的变化,重新匹配父母本播种期、播种量、适插秧龄、取秧量、插植深度、插植密度等关键指标,实现农艺与农机深度融合,保证制种产量。二是免费提供秧盘、机插作业服务,对农机购置采取补贴、农业项目资金倾斜等方式予以支持,对机械化作业导致的减产由保险兜底,种种辅助,目的是提高制种户对机器换人的信心。

从独轮乘坐式到高速插秧机,从试验示范到全面推广,从心存顾虑到实实在在的节本增效,母本机械化种植逐渐被福建广大制种户接受。在建宁,全县共推广母本高速机插面积约15万亩,按照每亩比人工插秧节本增效150元计算,累计实现节本增效2200多万元。

母本种植机械化从梦想照进现实,父本种植依然依赖人工。别看8行母本才配1行父本,纯靠人工种植劳动强度也不可小觑。一般而言,父本需要分两期种植,种下第一期父本后,隔几天再利用株间距,在同一行见缝插针种下第二期父本。这是因为水稻颖花渐次开放,一片水稻的花期通常只有一周左右,分期种植父本可以适当延长其散粉期,让母本更充分授粉。

能不能实现父母本同步机械化种植呢?这也是近年来福建农机推广部门重点发力的方向。在福建省杂交水稻制种新机具新技术推广活动现场展示的多种方案,正是阶段性成果。它们有的已在生产中推广,有的正在中试熟化。

“福建杂交水稻制种不仅规模大,而且品种组合多,国内主要种子企业几乎都在福建设立了生产基地。”陈凌霄说,父母本同步机械化种植就是要根据不同组合父母本生育期的差异,匹配不同的机械化种植方式,确保最终花期相遇。比如,父母本同步机直播技术,适合父母本生育期相同的制种组合;父母本同步机插秧技术,适合父母本生育期差别不大的制种组合;与中国工程院院士罗锡文团队合作的父本机插同步母本机直播技术,则适用于父母本生育期差异较大的组合。

全链条环节:产、学、研、推、用紧密融合

不仅仅是种植与烘干,杂交水稻制种不同环节或多或少存在短板弱项。它们或源自制种方式的特性,或受限于福建丘陵山区地形,或受各地制种户根深蒂固的农艺习惯制约。最近,福建省机械科学研究院等单位集中推出一批试验机型,目的是为了解决杂交水稻制种生产不同节点上的机械化难题。

与母本不同,杂交水稻父本是育性正常的水稻,能够自交结实。因此,当它完成授粉使命后,必须退居幕后,以防稻谷混杂,影响杂交种子纯度。以往,父本收割全靠人工。在一年中最热的时候,蹚进密不透风的稻田中收割单行父本,还要时刻提防误伤母本,辛苦程度可想而知。实现父本机械化收割,难度更甚母本。在促狭的空间中作业,机器必须足够轻量化小型化,为保证收割效率,同时又要兼顾足够的动力输出。福建推出的轻简型父本切割还田机,通过机身内部高度集成,试图解决鱼和熊掌兼得之难。

在田块两头拉起一根50米长的尼龙绳迎风奔跑,拉花赶粉看起来新奇有趣,但其实紧张又辛苦。要知道水稻开花时间短而集中,留给人工辅助授粉的时间只有上午10时到12时短短2个小时,必须争分夺秒,每片稻田半小时就要拉一次。目前,福建正试验父母本小行比种植配套的无人机辅助授粉技术,利用无人机低空飞行时旋翼产生的气流将花粉扬起,随风飘散至母本柱头。

通过烤烟房改造,巧用闲置资源,为制种户就近烘干种子提供了便利。不过,烘干后的种子如何从烤烟房中转运出来依然是难题,以往通常只能靠人工一铲子一铲子地装袋,效率慢。轻便型种子吸粮机应运而生,通过负压管道输送,解决了种子从烤房到装袋转运的“最后一公里”难题。

……

“近年来,福建通过实施农业科技项目,组织省内外科研、生产、推广等部门开展联合攻关,研发出一系列新装备,进一步补齐了杂交水稻制种生产全程机械化的短板。”福建省农业机械推广总站副站长林志强说,福建进一步强化政策扶持,将杂交水稻制种机械纳入购机补贴、农机报废更新补贴范围,给予优先支持,并组织实施农业“五新”(农机新机具)等一批示范推广项目,加大力度开展杂交水稻制种全程机械化生产新技术集成示范展示。随着机械化不断破题,福建杂交水稻制种产业加速迈向规模化集约化。去年,全省杂交水稻制种面积超60万亩,25个制种县中面积超过2万亩的就有11个。

林志强认为,在补短板的基础上,融合化和智慧化是未来杂交水稻制种机械化的另外两大关键词。

融合化,意味着杂交水稻制种生产实现全程、全面机械化,不仅需要农机、农艺融合,也需要产、学、研、推、用紧密融合。

以农机农艺融合为例,农业机具只有遇到量身定制的配套技术,才能实现效果最优。不同的制种组合,适用什么样的农机具,如何错期移栽,如何确定最适宜的栽插密度、深度,都需要因地、因种、因机制宜。因此,不能跳开农机谈农艺,也不能跳开农艺谈农机,必须立足福建杂交水稻制种生产特点,联合农机推广部门、种子管理部门、科研部门开展技术研究,进一步完善杂交水稻制种全程机械化关键技术。目前,福建已形成一批杂交水稻制种机械化技术与经验做法,其中1项技术入选全国农业主推技术,4项技术入选全省农业主推技术,1个案例入选全国农机化技术推广典型案例,为制种生产实现全程、全面机械化提供了技术支撑。

智慧化,意味着要加快人工智能、大数据、物联网等现代技术在水稻制种领域的应用。

今年,中国工程院院士罗锡文团队在龙岩市新罗区落地的AI智慧农场迈出了重要的一步。在这里,智能灌水区可根据不同作物的需水规律和土壤墒情,合理调控水量,实现精准节水灌溉;辅助驾驶履带拖拉机、无人驾驶高速插秧机等高性能农机,全面提升种植的智能化与自动化水平;智能虫情测报灯不仅能够精准识别虫害,实时预警,还能与植保无人机实现联动,自动规划施药路径和剂量;无人驾驶收割机可沿着规划好的路径自动收割稻谷并驶回卸粮处。与此同时,专家提出,福建有必要建立全省统一的农机管理与服务平台,让农机资源在全省实现高效调度,一键即可实现线上下单、支付、作业情况验收等功能。(记者 张辉 通讯员 陈晓星 曾程)

父本机插同步母本穴直播。 (资料图片)

建宁县杂交水稻母本插秧实现机械化。 陈震 摄

建宁县溪口镇枫元村杂交水稻机械化收割。 陈震 摄

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版