鸟瞰翠郊古宅。

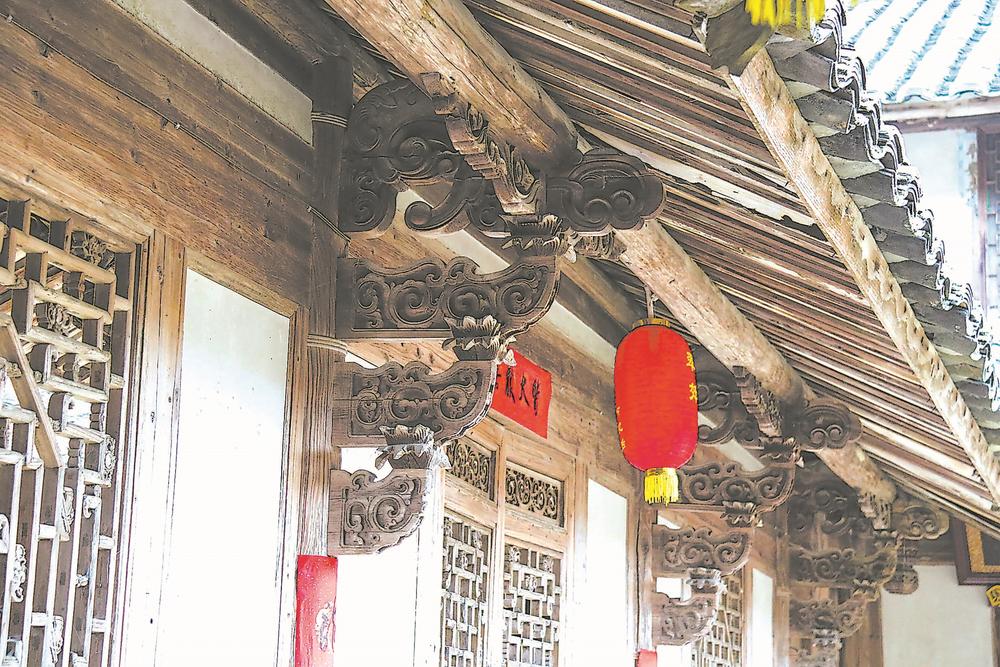

古宅内,精美的木雕随处可见。

主宅正门的门额上写着“海岳钟祥”,意为山海祥瑞之气在此凝聚。

秋阳斜照。省级重点文物保护单位、位于福鼎市白琳镇层层山峦中的翠郊古民居,染上了一层金边。

月初的国庆中秋双节假期,这座有着“江南第一厝”“江南最大单体古宅”美誉的古建筑,游客量创下新高:青石板路被游人的脚步磨得发亮;天井里,晒茶的竹匾旁,一群群身穿汉服的少女将镜头对准梁枋间振翅的木雕蝙蝠……

门前鱼池畔,桂树正飘香,仿佛在诉说200多年前匠人的智慧与古厝的往事。

榫卯担纲 道法自然

“乾隆十年(1745年)始建,13年方成。”65岁的吴本雄轻抚《吴氏族谱》,向记者介绍起了翠郊古民居。他身后的庞然大宅,占地20亩(约合13980平方米),以192间房室、24个天井星罗棋布而闻名。更让人惊叹的是,整座大宅未用一根铁钉。

推开古民居厚重的木门,“吱呀”声惊动了梁间微尘。“全凭榫卯咬合。”福鼎市古民居旅游发展有限公司负责人蔡清提蹲在天井边,捡起半片残瓦演示:凸起为榫,凹陷为卯,木构件如巨兽筋骨般紧密嵌扣。

遇上雨天,雨水会顺着瓦当坠入天井,在凿有螺旋纹的青石条上汇成细流。“你看这排水沟,”蔡清提指着石缝间滋生的青苔,“24个天井地下暗渠相通,最后汇入门前鱼池——整套排水系统,都是活的‘榫卯’。”

穿过二进厅堂,封火墙的斑驳砖面裂开细纹。蔡清提用钢笔轻叩墙身,可以听到闷哑的回声。“空斗墙里埋着竹筋木骨,《福鼎县志》记载过这种工法。”他撬开半块松动的砖,露出墙内横斜的毛竹段,“盗贼破砖易,破竹难。即便锯断竹子,声响早惊动守夜人。”

吴本雄掀开地板暗格,凉风裹着茶香涌出。“底下是悬空的防潮层。”他跺跺脚,松木地板发出咚咚回响,“建造时工匠在房基垫了木格子,风从地底钻过,梅雨季也不生霉。”

“当年造房耗资白银64万两。”蔡清提根据史料介绍,“按乾隆十年闽东米价,可购米80万石,足供10万人饱食一年。”

后院柱础残存朱砂痕迹。吴本雄介绍说,他的先祖在大宅落成之日遇到难题。“需要360个壮丁同时发力把柱子全部立起,去哪找那么多人呢?”

家主灵机一动,请戏班连唱三日,宴请四乡八邻。至卯时三刻,执事扬旗为号,众人齐喝:“起!”既完成建筑最后立柱环节,又招待了乡里乡亲,一举两得。

匠人们不曾知晓,他们用榫卯锁住的不仅是木头,更是中国人“道法自然”的生存史诗。

茶锋暗战 古厝为证

近300年的悠悠岁月,留给翠郊古民居的,是说不完的故事。

“祖上发家的第一块银元,是靠毛竹伞架挣的。”吴本雄屈指弹着一竹筒筒壁,嗡鸣声在宗祠梁柱间回荡。《吴氏家谱》泛黄的纸页上,墨字洇出历史的折痕。

“但真正让白银如溪汇流的,是这满山茶叶。”蔡清提接着介绍说,“闽东当地的茶产业在民国时期遇到外商的严峻挑战,吴氏当年的商战故事堪称传奇。”

随着他们的讲述,记者仿佛回到1927年深秋的一个夜晚——

福州台江码头,福鼎茶商吴观楷攥着英商的合约草稿,掌心沁汗。“必须实地验资!”翻译转达的条款如冰锥刺心,而自己的家宅早毁于大火,怎么办?

“去翠郊!只有老宅镇得住洋人!”寄居公塾的吴观楷思索片刻,纵马冲进闽东古道,连夜飞驰300里归乡,向翠郊古民居的堂兄弟求援。

马蹄声惊飞林鸟,吴观楷哑着嗓子喊:“快扫天井!挂堂画!”吴氏10余名族人闻言凛然,百岁紫砂壶被请出神龛,明代黄花梨条案抬至中厅,连梁枋间“双狮戏球”木雕的秤砣纹路都被桐油擦得锃亮。

当年,对待中国民族产业,外国洋行剥利如刮骨。此役若败,吴氏茶山恐将尽数被抵押。

几天后,吴观楷陪外国茶商到古民居。看到翠郊古民居的规模,洋人大受震撼。

正厅里,紫砂壶腾起白雾。吴观楷将茶汤倾入錾银杯,洋人啜饮后大为惊叹——这茶竟是伦敦上流社会追捧的“东方金叶”!

合同签订的刹那,吴观楷的杭绸长衫已被汗水浸透。得益于商战的获胜,他的茶叶生意风生水起,他也成为福鼎首富。

貌丰骨劲 老宅回春

茶香氤氲的盛景持续半世纪。至上世纪90年代,茶山已被荒草吞噬,古宅也逐渐破败。

2003年,当地寻求产业突破,翠郊村党支部带领村民试验低产茶坡改种脐橙。3年后,专用商标“翠郊脐橙”的果箱堆满了古民居前的晒场,脐橙合作社带动百户果农增收,亩均收益超万元。

文旅融合,则使古宅开始焕发第二春。近年来,当地成功申请到省级文化遗产保护专项资金100万元,聚焦古宅安防系统升级,并成立文旅企业专职运营。

这个夏天,蔡清提每天都可以见到游客端着脐橙冰茶,倚在小姐楼的花窗旁打卡,手机的闪光灯不时映亮了雕花棂格。他的登记簿上密密匝匝:“研学团听榫卯课,汉服社拍月下茶宴,最受欢迎的还数橙香手工坊……”

古宅的屋主人曾以石雕、木雕动物与花草来寄托情志,用竹雕制作各种笔筒、笔插、联插,灰雕立体壁画更是惟妙惟肖。游客们身居其间,仿佛置身雕刻艺术展览馆。

站在阁楼上观览全院,高墙青瓦,如屏似障,层层叠叠,次第而开。严实的厅堂间以天井相连,天井两旁的花墙上又以漏窗借景。墙外花草忽隐忽现,盈溢出含蓄之美,这正是江南园林建筑的典型手法——凝重不失轻巧,端庄不失调皮。人们随手一拍,都极“出片”。

在西厢房,吴氏后人开设了新茶室。玻璃罐里,脐橙花茶与福鼎白茶并列,罐身印着二维码,扫码就可听吴氏子孙讲述先祖1927年与外商博弈的商战传奇。“老宅是聚宝盆啊!”吴本雄掀开地砖暗格,当年吴观楷藏契的密匣,如今装的是翠郊古民居的文创设计稿。

入夜,月光移过厅堂,照见正厅匾额前的一幅字——“学到会时忘粲可,诗留别后见羊何”——那是刘墉在清乾隆五十四年(1789年)题赠吴氏茶商的真迹。

历经数百年烟熏,浓墨早已皴裂如老树皮,但在摄影爱好者调出的昏黄光晕里,它晕染了参差的墨韵。镜头定格处,这些字高悬如定海神针。200多年前挥毫的“浓墨宰相”不会知晓,他那“貌丰骨劲,味厚神藏”的笔墨,正化作古厝梁间新燕衔来的春泥,写就一幅浑厚的田园长诗。(记者 庄然 通讯员 王婷婷 文/图)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版