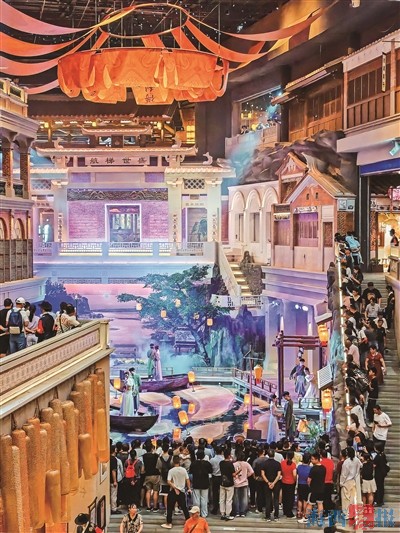

游客纷纷打卡“屿见闽南”景区。记者 陈成沛 摄

厦门网讯(海西晨报记者 陈成沛)刚刚过去的国庆中秋假期,央视大型文化节目《非遗里的中国》厦门篇播出。在这里,非遗不再是陈列的冰冷展品,而是融入日常的活态文化。无论是传承人手中细腻的漆线、孩子口中传唱的童谣,还是嘉宾亲手体验的工艺、观众席间的欢声笑语,都传递出鲜明信息——非遗的生命力源于大众的认同与参与。

作为节目的核心取景地,“屿见闽南”景区成为全国瞩目的文化新地标。节目中,南音、高甲戏、漆线雕、闽南童谣等非遗项目惊艳亮相,让这座全国首个“闽南幻境主题景区”人气飙升,非遗体验活动持续火爆。这个假期,“屿见闽南”景区推出《非遗里的中国》同款沉浸路线,市民游客换上传统服饰、体验漆线雕、制作油纸灯笼,还能参与“中秋博饼”非遗活动,赢取“状元贴”,感受金榜题名的喜悦。景区以“传播闽南文化、传承活态非遗”为核心,融合闽南文化与现代消费场景,成为假期厦门文旅融合的新亮点。

10月6日至8日,“天涯共此南音月·四海同庆中国心”2025年南音展演在“屿见闽南”景区连演三天,来自厦门、泉州、香港、台湾等地的12支团队轮番登场,为市民游客献上三场南音盛宴。

“在香港这样中西交融的城市,我们希望用更年轻的方式传承南音。”香港福建体育会南音组邱毓敏表示,“这次来厦门演出,就像一次文化的寻根之旅。”

来自印尼的归侨陈连法则感慨:“南音是我们代代传唱的乡音,这里让我们感受到‘四海同庆中国心’的共鸣。”

【延伸阅读】

《非遗里的中国》为何选择“屿见闽南”?

10月4日晚,《非遗里的中国》厦门篇在央视综合频道(CCTV-1)黄金档播出,“闽南非遗”“看着像虫吃着像虫其实就是虫”“土笋冻里没有笋”等话题霸榜热搜,厦门以鲜活的文化形象走入全国视野,引发广泛关注。为何《非遗里的中国》将镜头对准“屿见闽南”景区?答案在于这座景区独特的文化态度。

作为“体验式非遗博物馆”,“屿见闽南”景区汇聚83项文化非遗、超百场演艺互动、25人的闽南NPC天团、近万套特色华服,以“可品尝、可触摸、可穿戴、可聆听、可观赏”的沉浸式体验,构建出独具特色的活态非遗空间。

守正与创新并重,正是“屿见闽南”景区吸引央视节目落地的重要文化密码。这里正以年轻化、时尚化的表达,让非遗焕发新生,走向更广阔的舞台。

此次《非遗里的中国》厦门篇落地“屿见闽南”景区,是厦门助力福建建设“世界闽南文化交流中心”的生动缩影。作为文旅新地标,“屿见闽南”景区通过沉浸式场景、非遗工坊、国风演艺与节庆活动,构建起立体的“全球闽南文化之窗”。节目播出后,不少海外闽南乡亲在社交媒体上感慨道,看完节目,真想回厦门走一走、看一看。这也呼应了“屿见闽南”的发展愿景:让闽南文化成为联结全球华人的情感纽带。

“我们希望更多匠人、艺术家、年轻人与孩子加入,文化才能永葆生机。”“屿见闽南”景区负责人表示,未来,景区将继续以非遗为桥、以创新为帆,让更多游客通过厦门遇见闽南、遇见中国。(记者 陈成沛)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版