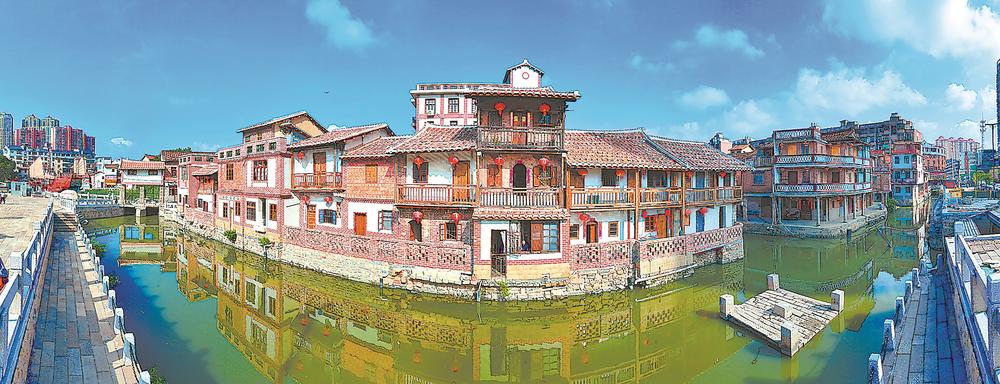

萝苜田文化街区修缮一新。图为水心河沿岸改造后的民居。 陈少希 摄

追寻海洋气息,莆田母亲河木兰溪一路向东,在兴化湾入海口冲积出三江平原,也催生了福建中部重要的内河港口——三江口港。

涵江凭借河海联运优势,自宋代便初开商埠,明代更取代宁海成为莆田“游商海贾”云集之地。抗战时期,三江口港是福建唯一未被封锁的港口,承担内外中转重任。20世纪上半叶,得航运之便,5公里外的萝苜田进入发展高光时刻,陡门头、新开河、海岑前等码头舟楫塞港、灯火不熄,数以吨计的豆饼、桂圆、纱布、京果等物资在此流转交易,商贸繁盛,被人称为“小上海”。

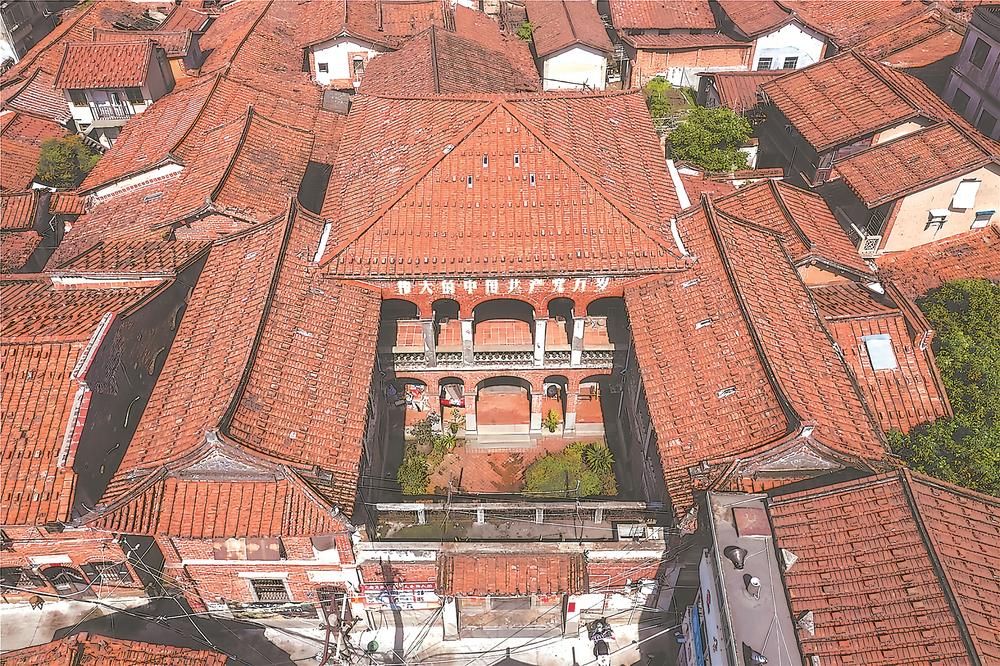

时过境迁,如今萝苜田河街依旧,红砖骑楼静立,东方二十五坎、杨氏民居等53处文保建筑,见证着商贸传奇。

2018年,萝苜田入选福建省级历史文化街区;2020年,保护规划获批;2022年,街区保护修缮提升工程启动;今年国庆将焕新开街……站在城市有机更新的十字路口,这不仅是一次萝苜田的新亮相,也是对莆田海洋文明与商业精神的一次当代回应。

开埠·水韵肇基

“涵江”自有名字起,便自带水韵,位于涵江老城区核心地带的萝苜田历史文化街区,也可从“河”说起。

萝苜田,得名于南宋礼部尚书刘政在当地疏通水心河以灌田,故唤“刘下田”,莆田口音讹为“萝苜田”,《重兴涵江水心河记》载“刘埭田”亦同指。

在萝苜田街区,宫口河北接延寿溪等支流,南连水心河,构成水系“中轴线”;水心河蜿蜒流经核心区,分叉形成萝苜田岛;新开河连通外部水域;海岑前为南部重要码头。四条主河共同组成萝苜田宋代以来“开”字形水系,街区内红砖民居、拱廊、水道与古桥遍布,恰如一座浮于水网的近代红砖商贸建筑“露天博物馆”。

敞开的萝苜田街区,水网路网四通八达。但若有人问询入口,当地人会习惯指路,从端明陡门进。

端明陡门,即为端明闸,又称为慈寿陡门,是古代水利建筑,现存单墩双门主体及北侧方形石墩印兜。如今陡门桥面是一段长数米、驾设于水心河上的水泥路,连接着端明街与陡门头,而水下部分则依然保持原状。若不是桥头那块镌刻着“端明陡门”字样的石碑,过往行人很难意识到,自己正站在一个跨越千年的历史枢纽之上。

端明闸,既是历史的遗址,也是时间的渡口。

据《涵江港口志》记载,唐代的涵江还是近海滩涂,为了扩大耕地,民众筑海堤、挖池塘、开渠道,围海造田,筑水闸排涝,“涵头”地名由此而来。

宋庆历年间,蔡襄在任福州知府、福建转运使期间,在此基础上,扩建内河入海闸门,取名“慈寿陡门”,遏制水患,保障了农业与聚落安全。继而,陡门周围的圩集进一步扩张,形成小集镇。刘政实施河道疏浚后,涵头集市的交通更顺畅,交易更便利,集镇范围也进一步扩大,其核心区便是萝苜田,后人改称“涵头”为涵江,故有“涵江得名于宋世”之说。

明代是萝苜田发展史上的重要转折期。倭寇之乱导致毗邻的宁海港及黄石集镇迅速没落,而位于木兰溪入海口的三江口港凭借地理优势及不易被封锁的优势迅速崛起。

三江口港向北可达大连、烟台、青岛、上海、宁波等地,向南可达泉州、厦门、汕头、广州等地;内河,沿木兰溪可直达涵江及仙游县城等地。萝苜田作为距离该港仅5公里的内河转运区,借“内外港联动”模式——涨潮时货船经内河直达萝苜田码头装卸货物,而快速由农业聚落转型为商贸枢纽。

明·弘治《兴化府志》称:“涵头市,长三里许,人家稠密,商贾鱼盐辐辏,为莆闹市。”

“虽然这条内河道只能通航千吨以下船只,但恰恰是这样的船只,船小好掉头,刚好承担起与民生关系最为密切的中小宗货物的运输,以及大港口的物流集散。”莆田市委原常委、宣传部长陈金钵说,正是三江口衍生出的这条黄金水道,造就了繁荣的涵江港——海岑前、陡门头、新开河等码头商贸业相继兴起。沿岸商业街区不断扩大,出现了宫下吕家、霞徐黄家等富甲一方的商业家族,他们建宅第、修货栈、兴街市,深刻塑造了萝苜田的社会空间与经济生态。

兴盛·商脉流芳

穿过涵华西路,踏入涵江商业城,节前的商业热浪扑面而来,两侧店铺的货品琳琅满目。

建于1992年的涵江商业城,是全省首家建成的小商品批发城,也是莆田最早的商业中心之一,如今依然保持日均客流量超3万人次的繁盛。

此处与东方二十五坎直线距离仅1公里。与今日商业城内熙攘的人流遥相呼应,一个多世纪前的萝苜田,上演的则是另一番“舟楫如林、商贾云集”盛景。

萝苜田的崛起,始于水,成于商。

清康熙六年(1667年),涵江被列为福建五大通商口岸之一,雍正七年(1729年)设立涵江海关,此后至嘉庆年间,涵江万商云集,衙前街、顶铺、鉴前、前街、后街、新桥头及宫口河一带,已有二三百家商店。涵江成为闽中重要物资集散地,雄踞全省沿海“四大名镇”之首。

为促进行业联谊与自律,涵江商人设立兴安会馆等组织。往来海船运载着莆仙特产与各地杂货,其中以“桂圆帮”声名最著,其“无兴不成市”的招牌足见影响力。

光绪二十二年(1896年),日本“纪摄丸”号轮船进入三江口港,开启了外轮进港的先河。由于外国商船直抵三江口港易货,涵江成为闽中主要通商口岸。宣统初,三江口港直接与宁波通航,进而又先后与上海、大连、营口通航。

涵江民俗研究专家程德鲁在《涵江记忆》中写道,宫口河鳗巷口段狭窄湍急,民国后因建桥开店更显昏暗,船只通行险象环生。船只全靠船夫们“船下了”“船上了”的呼喊声相互提醒、避让碰撞。日夜不绝的警示呼喊,成为老涵江独特的城市记忆。

到了抗日战争时期,作为全省沿海唯一不受封锁的港口,三江口一度成为福建沿海与外埠交通的中转枢纽站。彼时,萝苜田陡门头、新开河、新桥头、海岑前等码头前,一艘艘等待靠泊的舟楫排成的队伍一眼望不到头……

鼎盛时期,涵江镇拥有大小店铺700余家,从业人员约3000人,形成了以豆饼、桂圆、纱布、京果、轮船五大行业为支柱的商贸体系。因规模化产业群在萝苜田集聚,并建立了商会、公会等协调组织,形成了与上海模式呼应的成熟商业社会,涵江的“小上海”美誉,就从这时期远播开来。

中外轮船的涌入、各地商贾的云集,带来了多元的文化和生活方式,使得涵江呈现出开放、包容和现代化的都市气息。

这种气质体现在物质层面,是兴建起的中西合璧的豪华宅第,如商韵顺茂隆宅、连廊东方二十五坎、红砖杨氏宅等,这些建筑以其宏大的规模和摩登的风格,给涵江留下丰富的商业文明底蕴。莆仙本土文化、闽商精神、海商文化,宗教建筑、商会馆堂、民居大厝并存,形成了萝苜田兼具实用主义与精神信仰的社区文化。

随着内河航运逐渐退出历史舞台,船夫的呼喊声也消失在河道中。昔日富商的宅第、货栈、商号等,逐渐成为静默的文物保护单位,但萝苜田大街小巷里的饮食、修表、补鞋、打造、裁缝、编织等老行当仍守着百业和市井烟火气。历史的厚重与市井的鲜活比邻而居,仿佛在安静地诉说着一段“因河而生、因商而活”的未完故事。

修缮·古韵新颜

与大多数历史文化街区一样,萝苜田也面临着如何与城市共同有机更新的现实命题。

福建省规划院名城保护中心主任范思哲认为,萝苜田并非传统的政治中心或资源型港口,而是一个凭借水网空间与商居合一模式自然生长的有机生命体,是闽中地区河海商贸文明的典型代表。

为系统保护这一独特遗产,2020年4月,《莆田市萝苜田历史文化街区保护规划》正式获批。规划范围东起霞徐街,南至集奎沟南岸,西至白塘街,北至北宫口路,总面积56.79公顷,其中核心保护范围20.48公顷,并提出“一轴一心一陡门、两带三港多节点”的空间格局保护策略。

在此框架下,2022年初,街区启动保护修缮提升工程,相继开展历史文化遗产普查、认定,分类修缮利用,点带线连片保护开发等工作。2024年,由省城乡规划设计研究院规划“端明陡门至顺茂隆区域修缮改造工程”,以端明闸、顺茂隆、东方二十五坎三个关键点位为核心,通过融入在地历史文化,集中展现“水利、海丝、莆商”三大文化,推动街区有机更新。

点上绣花,绵绵发力。

9月19日,历经15个月精心修缮,东方二十五坎工程顺利通过验收。这片红砖拱孔骑楼群静卧水心河畔,风貌如初,宛若美人苏醒。

为达到“修旧如旧”效果,施工团队遍寻莆田旧料。“听说哪有旧红砖就赶去,10块里往往只有五六块能用。”泉州市古建筑有限公司副总经理陈艺霖说,“形制、颜色都须与原物高度一致。”

在国家级闽南传统民居营造技艺传承人蒋钦全指导下,团队以国保标准制定方案,严格遵循“四原原则”即原材料、原工艺、原形制、原做法与“靠色随旧”手法施工。如砌筑中使用蚵壳灰浆,砖面略突出灰缝,增强防水;木材经防火防蛀处理,厅堂增设排水系统。

除了东方二十五坎,同样“被看见的”还有陡门头片区的水韵景观。

“以前都没发现陡门头这个角度这么美。”附近居民刘淑萍说,拆掉一些加建、改建的建筑,视野更开阔了,水乡感觉回来了。

“萝苜田街区范围较大,三面为现代建筑环绕,仅陡门头一侧紧邻主干道,视野开阔、交通便利,因而被设为街区主入口区域。”范思哲介绍,主干道区域做了减法后,把河道凸显出来,提升视觉通廊与空间体验感。

沿着端明陡门走向顺茂隆宅,河道清淤工人正在有序施工,亲水平台、亭廊、景观墙等美化工程已初见雏形。夜幕初临,街巷古风路灯亮起,披着霓虹灯带的几处建筑在深蓝夜空中绽放新姿。

圆梦·活力新生

王桥头、陡门头,也亮堂了起来。巷子里的老街民感觉到一股新气象扑面而来。

正对着王桥头,“90后”吴鸿祥租了一坎店面,开起了古玩收藏工作室。他也因地制宜,从附近居民处收购古币、古籍、地契等,拼凑出街巷昔日的商业版图与生活图景。

退休中学体育老师陈志强成为此次端明陡门片区修缮后的第一批新租客。他租下了陡门46号空屋,安放他收藏的牌额、窗框、瓷画等他感兴趣的老物件,两层楼,带阳台。“你看,这个位置多好,左边是城市夜景,右边是新落成的福船,阳台吹吹风,唱唱歌,惬意无比。”72岁的陈志强是涵江本地人,他用行动认可了街区这次焕新行动。

停驻在端明闸不远处的福船,是这次保护规划中的一个地标性文旅景观。

这艘复原清代福船总长26.7米,载重180吨,完整重现了包括布帆、绞车在内的古老航运系统。承建方依据清代文献,在船体绘制“鹢鸟”图腾和“海不扬波”等吉语,生动还原了古代海商的精神信仰。

萝苜田令人着迷的,远不只短暂的热闹,更在于它能安放人们对深度文化生活的一份长久向往。早在街区实施修缮之前,就有不少人在此寻觅精神的栖息地。

园艺爱好者林喜租下后坡的卢氏民居,将带有庭院的红砖古厝改造为花园小筑,使其成为一个充满生机的茶聚空间;水心河流经一株90多年树龄的苦楝树旁,美妆师钦霞将河两岸民房打造成为树一旅拍茶空间,让高耸的绿植成为最佳窗景;还有二厂书店、南有嘉鱼、青年驿站、自在行止汉服馆……这群新居民,正以当代的生活方式认领并延续着这片土地的精神,为古老的街区注入可持续的活力。

广镇楼作为原城区派出所旧址,经修缮后已成为“党建+”社区邻里中心与街区文旅门户,吸引多家文创团体入驻,并通过持续策划文化活动,为古建筑注入新生机。

从宋代的水利枢纽,到明清的贸易口岸,再到抗战时期的航运中心,萝苜田历经千年水陆交融,它的每一次兴盛,都是莆田人面向海洋、开拓商业的生动实践。

今年国庆,萝苜田历史文化街区将正式开街,并同步开放福船体验活动。此举也象征着萝苜田将从昔日的“商业港口”向新时代“文化港口”演进。(记者 林爱玲 通讯员 林亦霞)

“兴涵号”福船 陈少希 摄

东方二十五坎 陈少希 摄

周氏茂隆宅 (资料图片)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版