习近平总书记在党的二十大报告中指出:实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

省、市人大代表张永祥:

做强做优机械装备产业 凝心聚力高质量发展

近年来,我市培育出龙工、龙净环保、福龙马等一批知名度高的行业领军企业,成功打造全国知名的先进装备制造基地。

面向未来,张永祥建议加快转型升级步伐,推动机械装备产业向“高端化、智能化、绿色化”发展。结合我市机械装备产业发展实际和需求,积极探索高端装备、新能源、新材料、绿色环保等新领域、新业态、新技术;培育建设一批智能工厂、绿色工厂、数字化车间,不断推进工业现代化,提高制造业水平。同时,坚持科技自立自强,以企业自主创新为产业发展赋能蓄力。聚焦先进制造业发展方向和现代产业体系构建需求,实施重大技术装备攻关工程,攻克关键核心技术和“卡脖子”技术,持续提升我市机械装备产业的核心竞争力。

此外,要深化产业链提质升级,实现产业向价值链高端跃升。紧扣关键链、薄弱链,抓龙头、铸链条、建集群。发挥“链长+链主”双链驱动和产业龙头引领作用,集中优质资源强链、延链、补链,优化产业链布局,壮大提升机械装备产业链的规模和效益。

省人大代表陈丽琴:

发挥国资和“龙头”作用 为企业发展增资注活力

今年9月发布的《福建省县域重点产业链发展白皮书(2023)》中指出的五种发展路径的第三种即是“龙头企业带动县域产业链发展,推动‘以强带弱’,促进产业链强链补链延链。提到以紫金矿业为龙头,贯通上杭县金铜产业链上下游,延伸发展高附加值新型材料生产项目”。陈丽琴建议发挥紫金矿业等特色产业中龙头企业作用,吸引更多民营企业、外企落地龙岩。

近年来,兴杭国投作为县属重要产业投资平台,引进一批大项目、好项目。应鼓励我市国有资本以市场化方式参与民营企业重组、增资扩股等项目,并通过投资入股、收购股权、产权置换、产业协作、供应链合作等方式参与民营企业发展,为企业发展注入活力。

当前产业发展、企业壮大,需要资金土地等的支持。因此陈丽琴建议,加强向上争取“闽西革命老区执行西部大开发政策”落地,推动“执行西部大开发政策”、革命老区转移支付、用地计划指标等政策事项落地龙岩,为我市产业发展提供重要的要素保障。

市人大代表蓝福生:

发挥资源优势 做大做强企业

经过多年的培育,我市特色产业发展取得了显著的成效,已初具规模,形成了以有色金属和机械装备为代表的产业体系,部分企业产品已经达到了国际顶级水平,对经济发展作出了重大贡献。但也存在包括产业集中度不高、大多企业规模不大、效益不佳,竞争力不足,尤其部分民企生存困难等问题。

结合当前的经济形势与政策,蓝福生建议继续把现有已上规模的产业做强做大。招商引资搞新产业固然重要,但以更优政策鼓励投资者做强做大现有产业,可以进一步提高产业集中度。同时,鼓励依托本地资源发展特色产业。如,上杭的有色金属产业和长汀的稀土产业,都是依托资源做起来的,如果没有紫金山的金铜矿就没有今天的有色金属产业,没有稀土矿就没有长汀的稀土产业。要充分发挥这些资源优势,出台更多优惠政策,鼓励加大对资源的开发力度。

市场经济环境下,竞争激烈,只有大而强的企业才有机会有能力走出去参与国际竞争。最后,他建议出台政策鼓励民营企业做强做大。

市人大代表李秋松:

优化营商环境 发展特色产业

近年来,我市深刻领悟习近平总书记对推进新型工业化作出的重要指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持产业强市,深入实施产业强市战略,构建以实体经济为支撑的现代化产业体系,筑牢高质量发展根基。

为助推“2+4”工业产业发展,李秋松建议进一步优化营商环境,特别是鼓励支持民营经济做大做优做强。党中央国务院促进民经济发展壮大的意见出台后,民营企业家信心得到了极大鼓舞。省市区各级党委政府根据本地实际情况及时积极出台了一系列政策,应尽快兑现、落地。

此外,李秋松建议围绕产业链建设,绘制产业链招商图谱,按图索骥精准招商。整合现有产业链资源,充分发挥链主、链长作用,提升整条产业链核心竞争力。用心用情服务好已在地的企业,现有的企业发展得好,就是最好的招商说明。通过延链、补链、强链,实现高质量发展。同时,食品产业是一二三产融合的产业,是线上线下融合的产业,可以将本地特色食品产业作为一条产业链来打造。

习近平总书记就推进新型工业化作出重要指示强调,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

市人大代表卢巧祥:

加强产业统筹规划坚持产业强市

当前,我市“2+4”工业产业发展取得了较好成效,但在规模总量、产业链水平、项目接续等方面仍然有较大提升空间。卢巧祥建议:

一是优化产业结构。加强人才引进和培育,产业结构比例调整不断向中高端跃升,实现产业提质增效,发展动能实现针对性转换,经济发展向高质量迈进。

二是坚持产业强市。坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目,完善工作推进机制,加快推进对口合作、对口帮扶成果转换。以“基金十产业”为突破口,创新招商引资体制机制,主动承接区域优势产业转移。充分发挥革命老区资源优势,主动对接各部委,策划实施一批重大项目,推进经济高质量发展。举全市之力打赢打好重点项目攻坚战役。

三是提升营商环境建设水平。结合实际,持续推进营商环境重点领域和关键环节优化提升,成立营商环境工作小组,协调解决跨部门跨领域的堵点、难点和痛点问题,把优化营商环境纳入重点工作绩效奖励。

市人大代表袁静:

聚焦广龙产业合作 共筑发展新引擎

广龙合作开展以来,我市在产业方面与广州开展实质性合作,取得了一系列成果。当前,我市聚焦“2+4”重点工业产业,正全力以赴推进闽西革命老区高质量发展示范区建设,袁静建议:

一是加大广龙产业合作支持力度。进一步优化对口帮扶合作机制,积极争取我市列入广东省产业有序转移区域范畴,承接国内外特别是珠三角地区产业有序转移,吸引更多社会力量参与对口合作工作,带动更多更好的合作项目落地广龙合作产业园,形成特色产业集聚发展的良好氛围,推动广龙对口合作结出丰硕成果。

二是加大科技创新支持力度。加快建设“2+4”产业研发平台和科技创新创业园区,建立全生命周期科技创新服务机制,重点推进开放式研发机构建设。深化科技金融服务,加强对重点研发、中试、产业化、科技服务和研发总部平台的资金支持,帮助企业解决资金需求,有效促进科技成果转化和特色产业集聚发展。

市人大代表沈小皓:

加强高端技术人才培育 精准施策推动产业发展

近年来,我市拥有的国家高新技术企业和国家“专精特新”小巨人企业增长明显,可谓是产业蓬勃发展。当前我市处在经济上升的关键节点,沈小皓建议:

要加强产业高端技术创新人才的培育及引入。与沿海发达地区相比,龙岩由于经济和地理位置限制,缺乏聚集高端人才的竞争力,高端专业人才结构与产业匹配度不够高,缺少新材料、新能源、智能算法等相关领域领军人才,对人才的吸引力度较低。必须牵住引才、育才、聚才、用才的“牛鼻子”,大力实施“才聚龙岩”行动,推动高层次人才集聚和产业升级联动发展。

市人大代表郑锦滨:

加快工业企业高质量发展 强化企业绿色制造与数字化升级

随着经济社会的发展,技术不断革新,工业企业必然要加快绿色制造和智能化、数字化升级转型,针对企业面临的新兴技术革新与数字化升级转型,郑锦滨建议:

要加快发展绿色制造。引导重点企业实施绿色技改,采用更加环保、高效的生产工艺和设备,减少能源和资源的消耗,降低生产过程对环境的影响。政府政策扶持,增加研发投入,推动新技术的开发和应用,以鼓励企业采用绿色技术和数字化解决方案。加强绿色标准制定,制定更加严格的绿色标准和规范,引导企业向更加环保、可持续的方向发展。

要实施产业数字化升级。加快传统优势产业智能化改造、数字化转型。实施工业企业数字化转型试点示范项目,支持大型企业输出成熟行业数字化转型共性解决方案,带动产业链上下游中小企业协同开展数字化转型,应用物联网、大数据、人工智能等技术,提高生产效率和质量,实现生产过程的数字化、智能化和可视化。健全高层次人才的引进和培养机制,提高企业的数字化智能制造意识和能力。加强知识产权保护,鼓励企业进行技术创新,保护绿色制造和数字化升级方面的专利和技术成果。

以高质量履职助力闽西革命老区高质量发展

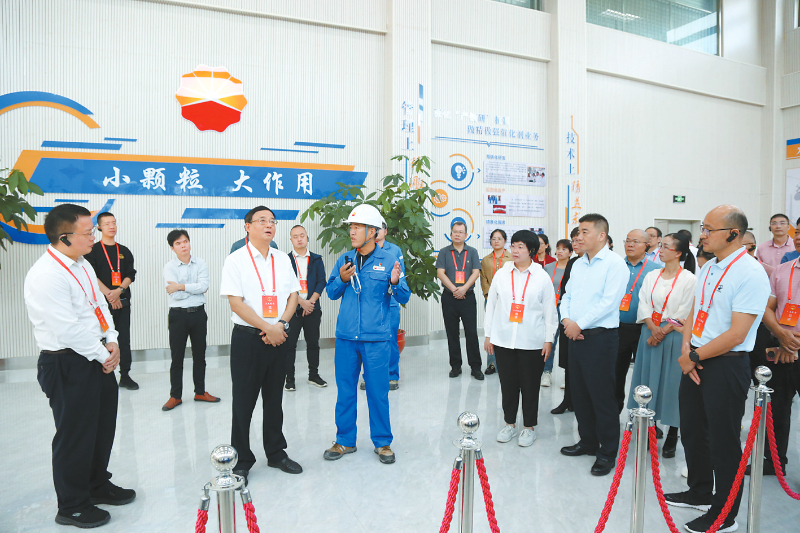

视察组在长汀调研企业。融媒体记者 罗焕辉 摄

习近平总书记指出,工业是立国之本,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平。市人大常委会全面贯彻落实习近平经济思想和党的二十大精神,充分发挥职能作用,聚焦全市工业产业高质量发展,紧扣市委“大抓招商、大抓产业、大抓项目”部署要求,组织开展“聚力特色产业发展助力闽西革命老区高质量发展示范区建设”省、市人大代表视察,深入产业项目建设一线,全面了解“2+4”工业产业培育发展情况,查找问题、剖析原因、提出对策,推动工业产业高质量发展,助推闽西革命老区高质量发展示范区建设。

紧盯产业发展 精准把脉问诊

制造业是高质量发展的基石。近年来,我市集中精力下好制造业先手棋,加快构建具有区域竞争力的“2+4”工业体系,突出抓好有色金属、机械装备两大主导产业,大力发展新材料、新能源、电子信息、节能环保四个战略性新兴产业。市人大常委会聚焦“2+4”工业产业高质量发展,由常委会主任詹昌建带队,组成省、市人大代表视察组开展专题视察。从10月16至18日,视察组深入新罗、上杭、长汀和龙岩高新区(经开区),实地查看广龙合作产业园、福龙马集团股份有限公司、中油(长汀)催化剂有限公司、龙工(福建)铸锻有限公司等十二个重点企业、重大工业项目建设现场,详细了解我市“2+4”工业产业培育发展情况及遇到的困难问题,并召开座谈会,听取市政府及有关部门工作汇报,收集有关意见建议,为“2+4”工业产业把脉问诊、献计出力。

视察组充分肯定了在市委的正确领导下,市政府及其有关部门强化工作职责、落细落实工作任务,推动“2+4”工业产业总量提增、发展提速、效益提升,为龙岩打造闽粤赣边区域先进制造业中心,聚力建设闽西革命老区高质量发展示范区提供坚实基础和支撑,也指出存在的产业结构不合理、产业发展动能不强、规模总量较小、园区发展空间不足等方面的问题。

汇聚代表智慧 助力产业发展

针对发现的问题,视察组认真研究分析,从五个方面提出了十五条具有针对性、可操作性的意见建议。

在助力打造先进制造业集群方面,建议突出项目带动,从抢抓重大历史机遇、聚焦产业链招商、加快推进项目建设入手,打造具有龙岩特色和较强竞争力的先进制造业集群;在推动骨干企业加快成长方面,建议突出梯度培育,从打造领航企业、培育“专精特新”企业、扶持小微企业入手,激发企业活力,增强发展动能;在提高制造业发展活力方面,建议突出创新驱动,从突出企业创新主体地位、强化关键核心技术攻关、打造高端创新载体平台入手,弥补创新短板,释放创新动力;在促进高水平融合发展方面,建议突出模式变革,从促进企业数字化转型、大力发展服务型制造、培育发展新模式新业态入手,加快培育形成经济发展新动能;在提升园区发展水平方面,建议突出集约增效,从做大园区总量规模、增强产业承载能力、提升土地利用效益入手,持续推进“产城人”融合发展。

强化跟踪问效 展现人大作为

11月29日,市六届人大常委会第十四次会议听取审议了视察报告,提出了审议意见,要求要以有色金属、机械装备、新材料新能源等产业为主攻方向,突出项目带动,打造先进制造集群;以企业做大做强做优为目标,分类精准培育企业,激发企业活力,推动骨干企业加快成长,增强发展动能;突出创新驱动,围绕产业链部署创新链,弥补创新短板,提高制造业发展活力;深化以智能制造、服务型制造、绿色低碳为主攻方向的新工业变革,推进制造业高水平融合发展。

“要深刻领悟习近平总书记对推进新型工业化作出的重要指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持产业强市,深入实施产业强市战略,构建以实体经济为支撑的现代化产业体系,筑牢高质量发展根基。”市人大常委会主任詹昌建表示,下一步,将继续围绕特色产业高质量发展,发挥人大职能作用,在推进闽西革命老区高质量发展示范区建设中展现人大“永远在线”的时代担当。

实施产业强市战略培育特色工业产业

——我市工业经济稳中向好

龙工龙岩基地。融媒体记者 郭亦斌 摄

近年来,我市围绕“产业强市”目标,聚力打造闽粤赣边区域先进制造业中心,大力实施建链、延链、补链、强链工程,着力发展重点产业、培育重点企业、促进产业升级、推进项目攻坚、优化企业服务,培育形成了“2+4”重点工业产业,工业经济呈现稳中向好态势。目前,成功创建国家应急产业示范基地、国家新型工业化产业示范基地、中国专用汽车名城等一批“国字号”招牌。

重招商育龙头 筑牢工业基底

我市分业施策、因链施策,实施以市领导为“链长”、龙头企业为“链主”的产业链招商,细化编制重点产业链图谱,组建产业链招商专班,积极对接引进产业链上下游关联项目;紧盯重点项目、重点区域、重点企业招商,组建粤港澳大湾区、京津冀、长三角、闽东南四大片区驻点招商工作组,抢抓与广州市对口合作机遇,建立“湾区企业+龙岩资源”“湾区市场+龙岩产品”合作模式。以稀土、锂电、含氟新材料为招商方向,瞄准世界500强、中国500强、民企500强,国企招商、社会招商、资本招商,一批知名企业落户龙岩。

我市把工业强市作为经济发展的核心、把稳工业作为稳增长的关键抓手,坚持龙头带动,实施“培优扶强”行动计划和“一企一策”,近年来打造了一批闽西特色的“龙”字头军团,培育了紫金矿业、龙岩烟草、龙工、太阳铜业、金龙稀土等百亿工业企业5家,省级工业龙头企业45家;龙麟集团、福龙马集团上榜2023年全省民营企业100强。累计培育省级以上“专精特新”企业136家,省级以上制造业单项冠军18家。2022年,新增规上工业企业145家,为近十年最多,全市规上工业增加值增速、工业投资、技改投资等三项重要指标,首次全部位居全省前3位。

优服务谋创新 优化营商环境

服务企业就是服务发展。我市先后出台“民营经济创新发展若干措施”“工业二十条”“机械装备十六条”等惠企政策,强化挂钩帮扶、资金扶持、市场拓展,全市各级各部门领导干部坚持下沉一线,深入基层,融入企业,持续营造良好营商环境。在全省率先开展“千名干部挂千企”活动,累计开展帮扶超2.5万人次,解决问题超3500个。开发上线全省首个“企业之家”服务平台。2020年以来累计兑现各级工业扶持资金约11.7亿元,惠及企业约3300家次。今年以来先后举办机械装备、水泥、医疗器械、新型显示等“手拉手”系列活动,累计签约46个项目、总投资超31亿元。2022年,我市位居全省中小企业发展环境评估第3名,首次进入全省第一梯队。

我市坚持把科技创新摆在突出位置,鼓励企业加大科技研发投入、攻关核心技术。全市规上工业企业研发投入占GDP比重达1.58%、居全省第3位;有研发活动的企业占比达42.3%、居全省第1位;国家高新技术企业、省级企业技术中心、新型研发机构、每万人发明专利拥有量等多项主要科技指标位居山区地市首位。龙净环保、常青新能源、德尔科技、龙合智能等一批龙头企业在各自领域深耕细作,多次获得国家级科技创新类赛事大奖,打响了我市企业在科技创新领域的品牌。

“滴水石穿,非一日之功”。全市上下高度重视产业培育,坚持实施产业强市战略,“一张蓝图绘到底,一任接着一任干”,始终朝着“壮大主导产业、培育新兴产业、提升传统产业”的方向努力,持续壮大产业规模,形成特色鲜明的产业集群。2022年武平显示模组及材料制造产业集群、2023年新罗应急抢险救援装备产业集群分别上榜全国特色产业集群名单。

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版