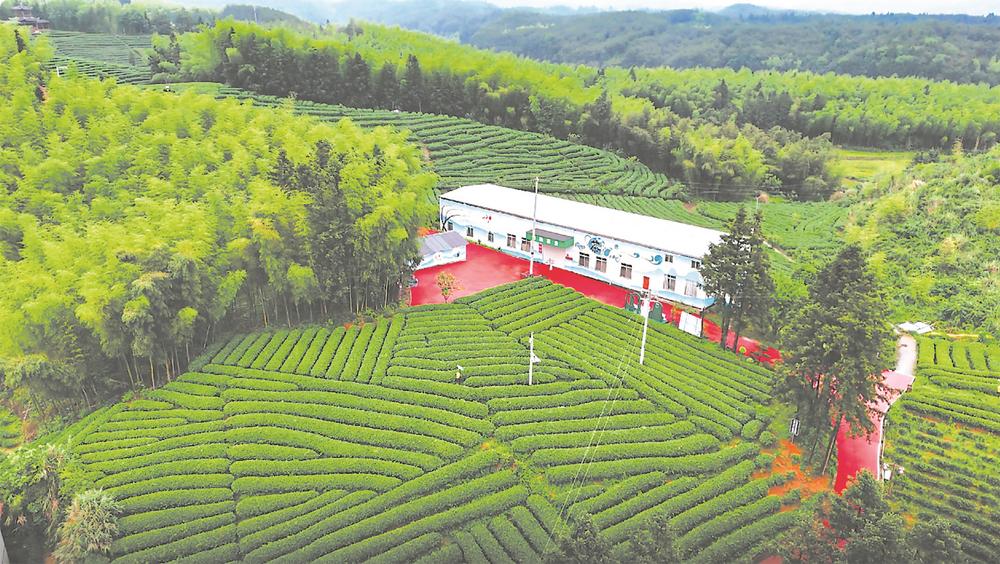

金映生态茶园 通讯员 元喆翰 摄

光泽县华桥乡,曾因一位创业坎坷的农民——严金友而远近闻名。他屡战屡败的故事,还登上了《福建日报》头条。不服输的他又种起了茶叶。

2002年4月,时任福建省省长习近平到访老严家,鼓励他安心把茶产业做好:“从此以后,你就不要屡战屡败了,我预祝你屡战屡胜!”

夏日,记者在华桥乡蹲点4天3夜,惊喜地发现,除了韧性不改的老严,就连山村里的八旬老太,都能用流利的普通话与客人攀谈,介绍自家山村。这个闽赣交界、鹰厦铁路和316国道贯穿的乡镇,有着淳朴热忱、不排外的创业环境,迎来了源源不断的产业工人,流淌着属于山区人特有的精气神。

韧 劲

“交了一次次‘学费’,但还要再试”

盛夏,华桥乡吴屯村金映茶园。茶园主人严金友健步如飞,领着我们上山。“我们做茶的,这事那事,衔接得紧,慢了就耽误了。”

细看茶树,嫩芽已被采摘,剩下的叶片布满虫洞,就像破衣服。剪下的枯枝败叶,每踩一步都伴着窸窸窣窣的声响。

“我不打药,夏天就让杂草随便长,来年就成了天然的绿肥。”

严金友是土生土长的华桥人,从小就听着前辈出门闯荡的故事:他们带着当地著名的干坑红茶经过这里运往江西,再贩回石灰、月饼、鞭炮等货物,硬是靠着肩挑背磨,闯出了一条致富路。

1978年高考落榜后,严金友卖笋干、养畜禽、种果蔬,干过20多种营生,不是亏损滞销就是遭遇天灾。1996年,他铲掉果树,改种风险较小的茶树。

2002年,时任福建省省长习近平的到访,成为他人生中的转折点。

老严从此专心做茶。毕竟地处武夷腹地的光泽,有着与正山小种同根同源的红茶。

20多年来,老严的茶园从86亩扩至1200余亩,建起了2500平方米的加工厂,还开发了茶旅研学项目,近年来公司年产值均在1000万元左右。

2023年,《福建日报》头版又刊出《严金友为何又屡战屡胜》的通讯。很多人以为,老严自此一路顺遂。

行至山顶凉亭,老严拿出“红白绿”各种茶,如数家珍。

“山路哪有平的?就说我这茶园,种植规模上去了,但效益却没跟上。”于是,老严种下不同品种的茶树,同时掌握绿茶、红茶、白茶、岩茶等多种制茶技艺,图的是错峰采制、拓宽销路。

“我每年都在钻研,每一步都详细记录。”他“嘶啦”扯开茶包,滚烫的开水直冲茶碗,“来,尝尝今年做的茶,香气一泡就冒出来了。还有这些都试试,有不好的地方,尽管说!”

对“不好的地方”,别人都避谈,但老严渴望听到不一样的声音,不断提高制茶技艺。

“老严,现在电商直播带货很火,不考虑试试?”

“要试要试!”换一泡茶,老严讲起这两年的“上网”记。

做了网站,但包装上印的网址被平台转卖,变成了不良网站,只得将包装销毁重做;

180万元砸进去,连个响都没听见;

重金请来的外地主播,茶业知识甚不专业;

……

“还敢再试吗?”

他依然坚定:“茶和别的东西不一样,不懂它的底蕴,就卖不好。直播还得搞,但要找到真正懂茶、爱茶,愿意长久做的人。接下来,我要在品牌和销售上发力,把茶卖得更好。”说干就干,这两天,老严亲自上阵,在视频号上开了直播。66岁的老严,在他自己看来仍是当打之年。

老严的韧劲感染和带动了不少村民,老严的儿子严付强2009年就从上海回村,当起“新农人”,继续带动村民发展茶产业。2021年,严付强高票当选村党总支书记,并以茶场为依托,扩大富民效益。

谈起当地人的这股精神劲儿,严付强向我们介绍起不远处的铁牛关。光泽拥有总长283公里的省际边界。交通不便的年代,村民克服种种困难,在崇山峻岭间开山拓石,修建了由江西进入福建的要道,而铁牛关就是此要道上的必经关口。

流经铁牛关的深涧峡谷,是闽江支流与赣江支流的天然分界,战时为兵家争雄之地,太平时是闽赣边贸枢纽。这般天地格局,淬炼出光泽人、华桥人敢于探路的精神底色。

时光荏苒。古关依旧雄伟,但扼守咽喉的风光不再;曾因鹰厦铁路成为“入闽第一站”的华桥乡铁关村站,也随着日渐织密的现代交通网络趋于边缘化。

因此,不服输的老严和华桥人一道,选择了不断求变。

巧 劲

“不要埋头蛮干,带着问题琢磨出法子”

从吴屯村沿316国道北行约20公里,便来到华桥乡园岱村小岩药谷。这里,青山竹林环抱着田畴。玉米秆下,黄精垂着饱满的种子串。嘉禾种植专业合作社门口,“拓荒牛”的雕塑昂首挺立。不过,56岁的理事长杨水明拓荒,不靠蛮劲靠巧劲。

2014年,老杨瞅准林下经济的政策机遇,返乡种起了药材。借着县里每亩3000元的补贴和科技特派员徐同磊的帮助,他将村里山上长着的木通野果驯化得又大又甜,同时打开了药材和水果市场。

2021年,他又接手了几百亩野草没过头顶的撂荒地,只种粮食肯定不行,怎么办?

揣着问题跑到外地学。老杨在前年琢磨出“玉米—黄精套种”的法子:黄精喜阴湿,而玉米正好能遮阴,玉米秆还能肥田。一道管护,两笔收益。

“如今,套种的玉米每亩比单种水稻多挣500元,黄精下地后,每4至5年采收,平均每亩年产值能再增加1.2万元。”他掰着手指头算。

不过,种植黄精周期太长,其间一旦染病,心血将付诸东流。

老杨再借巧力。2022年,他带着合作社与省农科院合作,共同培育出“闽圆精1号”和“闽长精1号”,这两个黄精新品种高产、质优、抗性强,前者适合林下种植,后者适合山垄田套种。

种黄精收益慢怎么办?老杨带着村民采收黄精种子,育成种苗出售,不仅畅销省内,还吸引湖南、浙江等省外客户。村里还申请“一村一品”项目资金建起育苗大棚,出苗率从85%提升至95%。

黄精鲜品附加值低如何解决?村里又出资建设厂房和两条黄精加工生产线,开发“九蒸九晒”的黄精蜜饯。老杨还建起中药材种质资源圃、科普展示馆和康养步道,发展研学药旅项目。

今年,老杨在林下悬挂蜂箱,蜜蜂既为药株授粉,又酿出了风味独特的药蜜,他还在试验黄精套种灵芝,将林下立体空间利用到极致,让3200亩林地、300亩撂荒地重焕生机,带动村民人均年增收2万元。

站在田埂上,老杨又将目光投向远处的荒坡:“我们要再搞三五百亩林下地、100多亩撂荒地,把它们全都变成聚宝盆!”

“现在群众种植中药材的树林,就在当年乡亲们开山凿石修出的‘闽赣要道’附近。大家说,这是‘要道’变‘药道’。”华桥乡党委书记黄水旺说。

在华桥乡,用巧劲创业的,不只老杨。

1997年,下岗的元兰花挥锄造林,把3700多亩荒山改造成全省首家私人林场。2013年,儿子邓永胜接手后,竟砍去不少母亲辛苦种下的树。

“当时母亲一直骂,我只能耐心解释,树种太密反而长不好,山林要可持续发展,必须科学管理。”邓永胜说。

巧用科学种植的效果很快显现出来,林场快速发展。在改造好残次林之后,邓永胜又在科技特派员的帮助下发展苗圃种植。

如今,林场每年雇工超2000人次,两代人用智慧让荒山年年生“金”。

行走在华桥乡,茂盛的林地,如画的田园,都展现着当地人因地制宜发展产业的巧劲。

闯 劲

“两大机制,带来三重惊喜”

接连几天,记者探访金映生态茶园的茶空间,穿行在小岩药谷的中药材种质资源圃和登山步道……这些亮眼的乡村景观,都得益于华桥乡首创的“村工程乡代建”机制。

曾经,村里的小项目采用与大项目一样的招标方式。2017年到2019年,全乡争取到188个50万元以下项目,12个村都采用招标模式施工。然而,3765万元砸下去,却砸出一地难题:招标耗时长,工期没个准,质量难把关;项目与村集体利益脱钩,施工时偶有村民阻拦。

“以往村里的小型工程施工环节不透明,容易引发捞油水、吃回扣等问题。”黄水旺说。

2020年,华桥乡在全国率先探索农村中小型项目建设新方式,全乡12个建制村集体参股,将“振华物业公司”升级为全乡的“振华乡建公司”,专攻各村投入财政性资金50万元以下的小项目。

这一“闯”,“闯”出了三重惊喜。

先是各村当起“股东”享分红。2020年至今,12个村通过乡建公司分红,累计增收546.13万元,利润实实在在地返给了工程所在村。

再是工程被“晒”在阳光下,质量有了保障。属地党委政府、县相关部门、县属国企、村民等多方共同监管,让每个项目都经得起检验,村民一扫项目二维码,就能及时获知建设进度。工料由县国企统一采购,降本增效;工匠则从工匠名录库里选,用工多是乡里知根知底的人。

“村民干自家门口的活,既受益又长脸,谁不想干得漂亮?”黄水旺说。

返乡的能工巧匠越来越多。“我之前负责金映茶空间建设项目的泥水工作,干一个多月差不多能赚1万元。”吴屯村村民周兴福说。

很快,华桥乡的“村工程乡代建”机制从乡域闯向了全国。2022年,全县推广该机制;2023年,该机制被国家发改委推广。

截至目前,振华乡建公司共建设农村小型项目239个,带动农民增收914.56万元。

在机制创新的道路上,华桥乡从未停歇。“产业联企兴村带农”机制也在这里落地结果。

依托县域白羽肉鸡产业优势,华桥乡与龙头企业开展村企共建,落地圣农上下游产业项目。位于华创产业园的华祥食品一厂脱骨鸡爪加工车间,就是由圣农集团与陆恒集团带动的项目之一。

陆恒集团指导乡政府建设厂房,并负责原料采购、生产管理与销售。乡政府贷款购买设备,圣农集团创始人傅光明予以担保,并提供日常生产所需的流动资金。

产业链进村,村民共富裕。“我们统筹辖区12个村可用资源、资产、资金,合力打造‘华创产业园’项目。除了脱骨鸡爪,还发展出物业出租、劳务服务等新型农村集体经济,每年发放农民工资近420万元,各村每年累计分红超50万元。”黄水旺介绍。

华桥人,还在不断地“闯”下去。(记者 黄青 郑璜 吴旭涛 见习记者 王玥明)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版