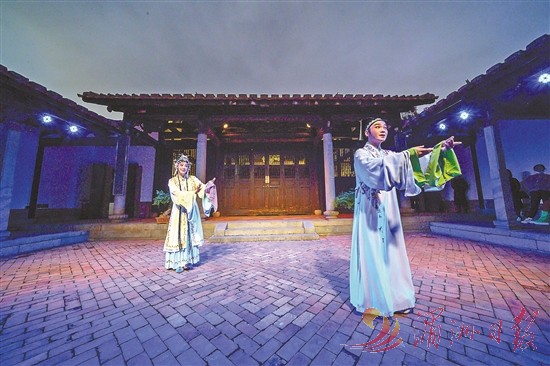

在三清殿莆仙戏传习所,莆仙戏剧院的吴清华和黄艳艳在表演中。 全媒体记者 蔡昊 摄

7月26日,省十四届人大常委会第五次会议全票通过莆田市人大常委会报请批准的《莆田市莆仙戏保护传承条例》,会场响起热烈的掌声。

为了深入贯彻落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的重要论述和对非物质文化遗产保护工作的重要指示精神,市人大常委会及时开展莆仙戏保护立法,为莆仙戏保护、传承和发展提供坚实的法治保障。

据悉,在全国348个地方剧种中,目前已通过立法予以保护的仅有10个。莆田市委、市人大常委会高度重视优秀传统文化的保护和传承,将《莆田市莆仙戏保护传承条例》列入2022—2026年立法规划,并将其作为我市首部历史文化保护领域的地方性法规。2022年初,市八届人大常委会启动莆仙戏保护的立法项目,在历经了草案起草、多方调研、反复修改、三次审议等程序后,于2023年4月经市八届人大常委会第九次会议表决通过,并于7月26日获省人大常委会批准,条例将于10月1日起施行。

莆仙名片 南戏化石

省人大常委会批准《莆田市莆仙戏保护传承条例》的消息传来,福建省莆仙戏剧院院长吴清华倍感振奋。

采访时,吴清华正在莆仙大剧院戏剧厅指导莆仙戏剧院的演员排练作品。吴清华说,他非常期待条例正式实施,届时莆仙戏面临的人才流失、技艺失传、市场失序等问题将从制度层面得到解决,莆仙戏保护传承工作将得到有力的法治保障。

莆仙戏作为中国现存最古老的戏曲剧种之一,被誉为“宋元南戏活化石”,于2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录,是我市靓丽的文化名片。市委、市政府高度重视莆仙戏保护传承,去年11月1日,市委书记付朝阳专程前往莆田艺术学校和莆仙戏剧院开展工作调研,指出“莆仙戏穿透历史,源于唐、成于宋、盛于明清、兴于当代,是我们具有特质的‘真宝贝’”,要“让莆仙戏文化传承弘扬行稳致远”。市委、市政府相继出台了《关于莆仙戏传承保护和发展的实施意见》《关于促进莆仙戏高质量发展的实施意见》等一系列文件,市委宣传部等四部门联合出台《“莆仙戏曲进校园工程”实施方案》,积极推动莆仙戏保护传承工作。

去年的第十三届中国艺术节上,莆仙戏《踏伞行》荣膺第十七届文华大奖,这是福建省时隔15年再次获得这一殊荣。随后,该剧目片段还接连登上2023年兔年央视春晚和《非遗里的中国》福建篇节目,古老的莆仙戏引人关注。

然而,古老的莆仙戏与其他地方剧种一样,在保护传承上面临着传统表演艺术濒临失传,脸谱服饰、音乐声腔的独特性正在削弱等问题。因此,亟须制定一部地方性法规,来保护传承莆仙戏,用法治的力量让优秀传统文化焕发时代活力。

问题导向 精准立法

日前,在莆田艺术学校,记者看到,十几名青少年在校长王少媛的带领下,练习“水袖”“把子功”等基本功;另外一间教室里,几名学生聚精会神练习戏曲器乐。王少媛说,莆仙戏虽然是国家级非物质文化遗产,但也出现专业生源素质下降、招生不足、学生中途流失等一系列问题。据了解,莆田艺术学校办学至今已培养了600多名戏曲毕业生,但与市场需求存在一定差距。

为了推动这些问题的解决,市人大常委会主任苏永革带队开展莆仙戏保护传承立法调研,在莆田艺术学校向师生征求建议意见,前往仙游县田岑底天地坛古戏台、仙游县鲤声剧团等实地调研。苏永革指出,要发挥人大在立法工作中的主导地位,充分征集各界意见建议,力求通过高质量立法,督促各级各部门落实政策扶持、经费保障、人才培养、文物保护等各项举措,让莆仙戏这一优秀传统文化焕发新时代风采。

从立项到审议期间,苏永革三次带队开展调研,体现了市人大常委会对立法保护莆仙戏的高度重视。

为了做到精细立法、精准立法,在立法项目启动之际,市人大常委会法工委、教科文卫工委向市文旅局发出立项通知书,要求法规起草要围绕莆仙戏保护传承所涉及的人才、创作、设施、氛围、市场等方面的现实情况和具体问题,作出具有前瞻性、科学性和可操作性的制度设计,力求务实管用。

在法规起草和审议期间,市人大常委会副主任蔡国萍带队开展调研,深入仙游鲤声剧团、莆田艺术学校、市艺术研究所等地,实地调研莆仙戏剧目创作、人才培养、设施保障、市场规范等,并召开座谈会征求莆仙戏专家、老艺人、民间职业剧团的意见建议。市人大常委会副主任吴宗兴主持召开文艺界、市直部门、基层立法联系点、咨询委员等多场征求意见座谈会,赴仙游县、荔城区等地听取仙游鲤声剧团、莆仙戏一团和其他民间职业剧团从业人员的心声,充分吸收各方建议。此外,市人大常委会法工委、教科文卫工委还在全省率先开展立法协商,会同市政协教科卫体、文化文史等委室召开政协委员们参加的协商座谈会。

“要考虑通过立法建立保护传承专项资金”“要明确规定剧种保护内容、建立保护传承机制、保护传承措施”“要加大力度扶持国有院团和民间职业剧团的发展”“要采取措施规范演出市场秩序”……当条例草案提交市人大常委会审议后,市人大常委会组成人员在三次审议过程中,根据自身调研和联系群众收集的意见建议,对条例完善提出了数十条修改意见。

立法过程彰显市人大常委会坚持科学立法、民主立法、依法立法,深入调查研究,坚持开门立法,在人大代表、人民群众的积极参与中推进全过程人民民主。

法治引领 时代新声

记者了解到,《莆田市莆仙戏保护传承条例》是我市首次采用不分章节的体例结构,积极探索“小切口”“小快灵”立法的一次具体实践。条例共24条,主要围绕保护对象和方式、人才培养、院团建设、物资保障、市场培育、法律责任等方面予以保障。

在保护对象方面,条例参考借鉴外地市戏曲立法的定义和分类标准,结合莆仙戏特点,明确保护传承的对象,即与莆仙戏相关的具有历史、文学、艺术价值的传统文化表现形式、实物和场所,包括艺术表现形式、优秀传统剧目、传统技艺、资料和实物、建筑场所以及传统习俗等。在保护方式方面,要求市、县(区)人民政府、文化和旅游主管部门开展莆仙戏资源普查和抢救性保护,建立并动态更新资源数据库和信息共享平台,做好档案资料、珍贵实物的收集、归档工作;要求市文化和旅游主管部门依法认定莆仙戏项目的保护单位和代表性传承人,支持和保障其开展保护传承活动,同时对项目保护单位和代表性传承人的权利、义务分别进行了规定。

在人才培养方面,条例规定要加强莆仙戏的艺术院校建设,吸引并留住优秀生源、师资。鼓励高等院校、职业学校开设莆仙戏相关专业和培养方向,鼓励莆仙戏演出院团与高等院校、职业学校联合办学,形成艺术人才培养学历教育体系。

在院团建设方面,条例探索构建国有院团和民间职业剧团共同发展的格局。要求对莆仙戏艺术从业人员的职称评聘适当予以政策倾斜,优先聘任相应专业技术岗位。支持民间职业剧团从业人员参加国有院团、艺术院校公开招聘和引进,支持有条件的民间职业剧团建设院团基地和自有剧场。要求莆仙戏民间职业剧团为职工办理社会保险。

同时,条例规定加强莆仙大剧院等场所建设,充分活化利用莆仙戏古戏台、古遗迹、其他历史建筑、工业遗址和公共文化机构,合理布局莆仙戏传习、排练、演出、展示场所;鼓励公共文化机构设立莆仙戏主题活动室,用于莆仙戏交流、研讨、表演活动。资金扶持方面,要求将莆仙戏保护传承经费列入本级财政预算,并建立与经济社会发展相适应的经费保障机制,设立莆仙戏保护专项资金,探索建立奖励机制;支持公民、法人和其他组织依法设立公益基金。

此外,条例还要求加大莆仙戏普及推广力度。通过政府购买服务等方式组织莆仙戏演出院团开展公益性活动,结合节庆、文旅推介活动展演莆仙戏;按照规定查处违规演出行为,规范演出市场。

市人大常委会法工委主任刘天锦表示,该条例是深入推进“两个结合”,贯彻落实党中央关于传承弘扬中华优秀传统文化战略部署的具体举措,也是我市落实落细中办、国办《关于支持戏曲传承发展的若干政策》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等文件精神的具体部署,必将推动莆仙戏创造性转化、创新性发展,让中华优秀传统文化焕发时代活力。(全媒体记者 周凌瀚 通讯员 林夏呈)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版