“琉球学”入选中国“绝学”学科

由福建师范大学首创,已有一定国际影响力

在东海与南海之间,有一段绵延500多年的历史,留下了中华文明与琉球王国交融的印记。如今,“琉球学”这门几近湮没的学问,正被系统性地唤醒、重构,成为中国“绝学”学科建设中的一颗新星。

位于福州台江区的柔远驿是琉球贡使的住所、中琉贸易的核心场所。记者 林双伟 摄

位于福州台江区的柔远驿是琉球贡使的住所、中琉贸易的核心场所。记者 林双伟 摄

日前,福建师范大学首创并申报的“琉球学”学科项目正式获批,入选中国历史研究院“绝学”学科扶持计划2025年度资助项目,成为全国六项“绝学”之一,也是福建省唯一入选项目。这标志着我国在中琉关系研究领域迈出学科化、体系化的重要一步。

18日,记者走进福建师范大学中琉关系研究所,探寻这门“冷绝之学”背后的历史回响与时代温度。

福建师范大学中琉关系研究所学者在冲绳交流。受访者供图

福建师范大学中琉关系研究所学者在冲绳交流。受访者供图

全国唯一中琉关系研究所三十载步履不停

“1983年我考入厦门大学南洋研究所,师从韩振华先生,他给我的毕业论文定了‘中国与琉球关系’这个课题。这一做,就做到现在。”福建师范大学中琉关系研究所所长谢必震教授说。

韩振华先生临终前嘱托学生们:“你们师兄弟今后多考证几个地名,只要是属于中国的,就是功德。”这句话成为谢必震一直坚持的信念。

福建师范大学的中琉关系研究,始于1947年傅衣凌先生对琉球馆的调查,至1962年刘蕙孙、徐恭生等学者开展系统研究,一脉相承,绵延不绝。1995年,全国唯一的中琉关系研究所在福建师范大学成立,标志着研究从零散走向系统,从个人转向团队。

“我们不只是研究历史,更是在重建一种文明互鉴的记忆。”谢必震说。

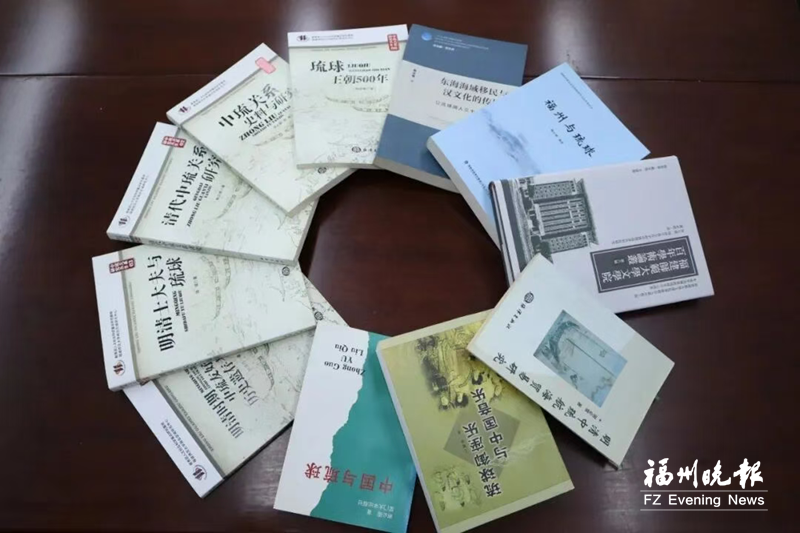

福建师范大学中琉关系研究所出版的琉球相关研究成果。受访者供图

福建师范大学中琉关系研究所出版的琉球相关研究成果。受访者供图

福建曾是中琉交往唯一通商口岸

1372年,中国和琉球正式建立邦交关系。1879年,日本强行吞并琉球并改设冲绳县。福建曾是中琉交往的唯一通商口岸,500多年的交往在这里留下许多烙印。从福州的柔远驿(琉球馆)、琉球墓园,到流传至今的琉球音乐、建筑等,处处可见中华文化的深远影响。

2023年6月1日下午,习近平总书记乘车来到离北京中心城区约40公里的燕山脚下,考察中国国家版本馆中央总馆。工作人员详细介绍明代蓝格抄本《使琉球录》后,习近平总书记说:“我在福州工作的时候,就知道福州有琉球馆、琉球墓,和琉球的交往渊源很深,当时还有闽人三十六姓入琉球。”他强调,要加强对典籍、版本的搜集整理工作,把中华文明传承好、发展好。

谢必震教授在采访中详细阐释了福建与琉球的历史渊源:“明清两代,福建是通往琉球的唯一窗口。因此,中琉友好交往500多年的历史,是以福建为舞台。”他提到,福建境内的中琉关系遗址有近40处,而在冲绳地区,保留的历史文物更为丰富。这些都成为记载那段历史的重要时空标记。

数字赋能研究 让历史“活”起来

面对史料散佚、研究断层的问题,福建师范大学中琉关系研究所选择以数字技术破局。如今,“中国与琉球历史数字博物馆”已初步建成,未来将推出日文、英文版本,推动全球共享。同时,“琉球史料数据库”项目与《中琉关系研究丛书》出版项目也在加紧推进。

“我们要让‘琉球学’不仅是一门学问,更是一个开放、互动、国际化的知识平台。”谢必震说。

谢必震补充道:“数字博物馆的主题是‘中华文明在琉球的传播’,琉球史料数据库正在筹建中,计划与冲绳学界合作共建。这些平台将全方位展示中琉交往的文化、宗教、民俗、人物等,成为‘琉球学’国际化的重要载体。”

中琉交往史料 证明钓鱼岛属于中国

“研究的人太少了,就像火种快要熄灭。”谢必震说,“如果‘琉球学’不作为‘绝学’来扶持,再过两三年在职研究者只剩两人。”他表示,“琉球学”的交叉性强,历史、艺术、宗教、民俗等分散在不同学院,缺乏整合,导致研究力量薄弱。

“绝学”之“绝”,不仅在于研究者的稀缺,更在于其贯通中外的战略价值。谢必震指出,“琉球学”涉及钓鱼岛历史归属、中日关系、台海局势等现实议题。“正因为有中琉交往的史料,才留下钓鱼岛属于中国的铁证。”他解释道,早在南宋时期,福建的航海者就已记录相关岛屿,而明清时期的册封使、官员更是通过诗文、图画、测量等方式,将钓鱼岛的主权归属明确记载下来。

柔远驿陈列着琉球墓碑等中琉交往文物。记者 林双伟 摄

柔远驿陈列着琉球墓碑等中琉交往文物。记者 林双伟 摄

纳入国家支持体系 “绝学”后继有人

“我现在最担心的是人才培养出现断层。”谢必震鼓励青年学者“不要窝在书斋”,而应走向田野、走向国际。“学问是相通的,就像教孩子游泳,适时放手可能会让他们更快学会自己游。”

他说,研究所在人才培养上曾面临导师断档的危机,随着学校给予博士招生名额的支持,情况正在好转。“我们注重培养研究生到中琉地区进行田野调查、接触学者、查找资料的能力,让他们在实践中成长。”

对于年轻学者投身“冷门绝学”,谢必震寄语:“只要我们努力,它很快就会变成热门。做研究的关键在于锻炼和坚持。”

从福建沿海到琉球群岛,从明代册封使船到今天的数字博物馆,中琉交往的记忆从未断裂。而今,“琉球学”作为一门正式学科被纳入国家支持体系,不仅是对一段文明往来的致敬,更是中国学术自信与文化担当的体现。

谢必震说:“这条路我们走了30年,未来还有更远的路要走。只要有青年学者愿意接棒,有国家与社会的持续关注,这门‘绝学’就不会绝。”

中国“琉球学”研究 已有一定国际影响力

谢必震强调,“琉球学”是一门综合性学科,涉及文化遗产、宗教、音乐、美术、考古、民俗等多个领域。“我们正在做的‘中国文化遗产在冲绳地区’课题,就涉及典籍、政治、宗教、音乐、舞蹈、美术、考古、民俗、生产经营等方方面面,跨学科研究非常有必要。”

在国际话语权方面,他表示,中国“琉球学”研究通过长期扎实的国际合作,已形成一定影响力。“以前,我们与冲绳学者合作整理清代档案,他们出钱,我们出力,配合得很好。我们将重启这种国际交流合作项目。”

“琉球学”在中日学术交流中具有桥梁作用,但谢必震也清醒地认识到其局限性:“它更多是区域性的研究,在大格局中仍属小众。但做好我们自己的研究,就是对历史最好的回应。”(记者 陈坚)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版