在闽西的红色热土漳平,一场由国台办对口支援的行动,正书写着两岸融合发展新篇。近年来,漳平不仅迎来抽水蓄能电站等重大项目的蓬勃发展,更依托国家级两岸农业交流平台,将政策红利转化为发展动能,让两岸同胞共享融合发展的丰硕成果。

两岸农业同频共振

交流平台产业生态全面升级

漳平素有“大陆阿里山”之美誉,国家级台湾农民创业园是两岸农业合作的璀璨明珠。国台办挂职干部以海峡两岸农业交流大会为契机,推动合作从“单向引进”向“双向融合”跨越。2023年促成25个项目签约,2025年吸引台湾15个县市350余名农会代表、青农参会,签约81个农文旅项目,总投资达104.9亿元,涵盖台湾名优农产品种植、三产融合等多个领域。

“大陆不仅有资源,更有政策沃土。”台商陈耘嘉感慨道。在挂职干部的推动下,漳平出台“农林22条措施”配套政策,设立台胞“河长”“林长”,选聘15名台胞担任乡村振兴顾问,推动台胞从“投资者”转变为“参与者”。台商投资的台品樱花茶园、牛樟芝产业园,不仅成为观光农业的典范,更带动周边农户户年均增收3万元以上。此外,两岸共同制定的《台式乌龙茶》国家标准实施,解决了台湾高山茶在大陆的销售标准难题。推动两岸职业资格一体化服务中心工作站在漳平台创园挂牌成立,成为全国36个台创园中第一个可以就地为台胞办理职业资格认证的台创园。

2020年,中国科学院付巧妹团队通过古基因组数据,确认8400年前的奇和洞人与台湾岛的阿美族和泰雅族人群具有最强的遗传联系,南岛语族起源于福建及毗邻地区。初到漳平挂职的崔振宇获悉后,积极联系国台办和国家文物局,在漳平举办第十届海峡两岸文化遗产保护论坛,围绕“南岛语族文化遗产”开展交流,助推两岸文化交流不断拓展深化。

重大项目引擎轰鸣

绿色动能与融合平台并驾齐驱

漳平抽水蓄能电站的加速推进,成为国台办对口支援的标志性成果。2020年,崔振宇初到漳平便锁定这一关键项目,10余次奔赴国家能源局、国网新源公司争取支持,推动项目提前实施。2022年,陈元鹏接棒力推,促成项目业主由国网新源变更为福建省投,为漳平争取到20%股份。2024年,鲁洪柯接续奋斗,带领专班实现“规划—核准—开工”无缝衔接,项目于今年2月开工。“项目不仅要算经济账,更要算民生账。”鲁洪柯的话,彰显了项目背后的民生情怀。

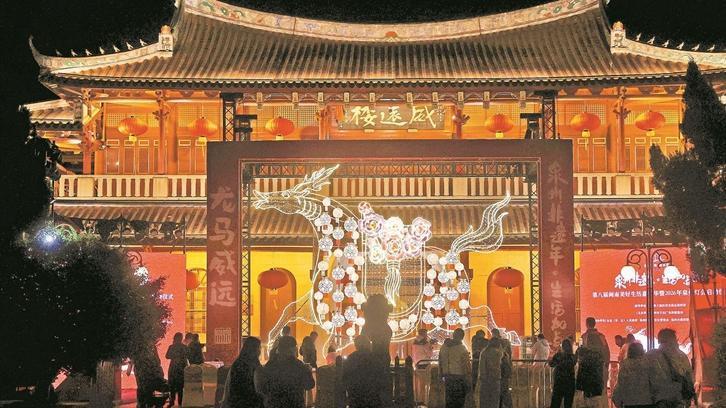

同时,海峡两岸融合发展交流中心于2024年12月底竣工投用,集台胞台企服务中心、两岸产品展销中心、青年创业平台于一体,已成为漳平从“政策红利”到“发展实效”转化的生动见证。

民生福祉枝叶关情

教育医疗社区服务全方位提升

崔振宇带头冲在永福集镇“六治一改”征拆一线,推动人居环境整治;陈元鹏分管教育期间,走遍漳平87所学校,推动“学在漳平”品牌升级;鲁洪柯聚焦医疗民生,牵线北京康盟慈善基金会引入价值700万元的“香雷糖足膏”,为1876名糖尿病足患者带来希望,还协调九州出版社捐赠704册图书,让社区书屋成为“文化粮仓”。

台商吴曜任感慨:“以前觉得大陆政策好,现在觉得干部更亲。”从解决台胞子女入学,到优化医保异地结算,再到推进老旧小区改造,挂职干部以“绣花功夫”织密民生保障网,让“两岸一家亲”从口号变为群众可感可及的温暖。

如今的漳平,抽水蓄能电站的施工声与两岸茶农的欢笑声交织,海峡两岸交流中心的灯光与社区书屋的书香辉映。这里不仅是对口支援的“样板间”,更是两岸融合的“试验田”。从绿色能源到现代农业,从民生改善到文化认同,国台办的倾力支援如春风化雨,让“两岸一家亲,共圆中国梦”的愿景在闽西大地落地生根、开花结果。(通讯员 赖韦元 李晓春)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版