不谋万世者,不足谋一时。

城市规划建设与治理问题,需要以一种历史纵深感对待与把握。1995年,福州市确定建设现代化国际城市的发展目标,当时全国尚未有如此“大胆”的构想。

风物长宜放眼量。站在30周年的时间节点回望,“纸褙福州城”变为“宜居幸福城”,荣获首届全球可持续发展城市奖(上海奖)、国际友好城市杰出贡献奖,书写了榕城蝶变的精彩故事。

(一)

七溜八溜,不离“虎纠”。

这句俗语,道尽福州人对福州城融入血脉的眷恋。这份眷恋,足见福州城是福州人心有所依的家园。

不妨透过内与外、城与乡、产与城这三组关系,检阅人城相宜的幸福答卷。

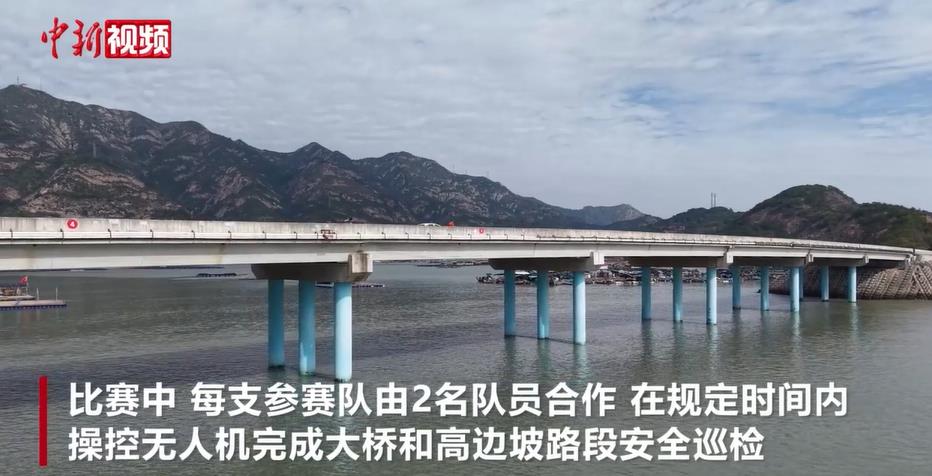

内外兼修,里子面子“两手抓”。地铁从无到有、路网纵横铺展,城市更新、老旧小区改造,水系综合整治、防洪排涝工程完善体系,城市安全韧性显著增强;“数字中国”峰会全球瞩目,中印尼“两国双园”开创模式,自贸区“试验田”硕果累累,海丝核心区“朋友圈”越扩越大,城市形象熠熠生辉。

城乡统筹,融合发展“双驱动”。长乐、马尾主动对接融入中心城区发展,福清、闽侯县域经济彰显实力,闽清、连江、罗源等地特色产业多点开花,永泰嵩口、晋安寿山九峰村等一批镇村各放异彩;特别是突破就城论城局限,让福州都市圈、闽东北协同发展区步入快车道,从城乡到山海美美与共。

产城协调,宜业宜居“两不误”。数字福州引领智造浪潮,海上福州拓展蓝色疆域,产业能级不断跃升;科创走廊建设推进,闽都创新实验室等高水平研发平台落地,创新动力持续增强;匠心营造滨海新城、三江口、晋安湖等新片区,以“榕聚千万人口”“好年华 聚福州”引才留才筑就乐活家园。

(二)

福州是有福之州,福州人是有福之人。

在上世纪90年代,习近平同志主持编制《福州市20年经济社会发展战略设想》。福州根据“3820”战略工程雕琢现代化国际城市,保持战略定力、坚持人民立场、运用科学方法,是最根本、最核心、最具推广价值的成功经验。

战略引领,久久为功。

规划具有持久生命力,福州始终一张蓝图绘到底,一任接着一任干,保持政策连续性与执行稳定性。从“东进南下、沿江向海”的空间布局,到前瞻性部署数字、海洋、绿色经济,彰显对形与势的准确判断。顶层设计与基层探索良性互动,各区县在战略框架内先行先试,将宏伟目标转化为生动实践。

人民至上,善治善为。

尊重人的价值、回应人的需求,福州把群众满意度、获得感作为衡量工作成效的根本标准。畅通民声渠道,激发人民主体作用,推动共治共享,让政策汇聚民意民智。聚焦急难愁盼,直击痛点办好实事,让发展成果可感可知。依托智慧赋能,打造韧性城市,不断提升城市抗风险能力和管理服务效能。

改革攻坚,开放融通。

改革开放是福州发展的关键一招。刀刃向内,深化重点领域改革,创新要素配置机制,持续优化营商环境,从根本上破除发展障碍。敢为人先,以思想解放引领产业升级和城市转型,保持领先动能。跳出福州看福州,发挥“海丝”“海峡”“海洋”等优势,打造高水平开放平台,继续铺就通往世界之路。

(三)

人民城市人民建,人民城市为人民。

不久前召开的中央城市工作会议,回答了城市发展依靠谁、为了谁以及建设什么样的城市、怎样建设城市等问题。作为先行者,福州既应当也可以在建设现代化人民城市中继续做样板。

长策须当用。我们要从习近平同志为福州擘画现代化国际城市蓝图中汲取智慧力量,主动适应城市发展形势变化,转变城市发展理念、方式、动力与工作重心、方法,着力优化现代化城市体系和建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧城市。

理念是行动的先导,认识论决定方法论。

城市建设不必标新立异。要因地制宜建设,依托海滨城市、山水城市的资源禀赋和特色优势,保护好、利用好原生态的山水格局、名城传统风貌和个性,让居民看山望水忆乡愁。

城市发展不可急于求成。要顺应发展规律,优化产业布局与城市空间结构,继续围绕数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济等建设产业强市,全方位推进高质量发展超越。

城市治理不能没有温度。要致广大而尽精微,不断提高精细化管理水平和服务保障能力,尤其要抓住老百姓感受最强烈的问题下足“绣花功夫”,充分体现以人为核心的价值旨归。

城市规模不是越大越好。要以国际化视野、现代化理念,走内涵式发展之路,从实际出发,注重特色,实现错位发展、差异化竞争,培育组团式、网络化的现代化城市群和都市圈。

让有福之州更好造福于民,三山两塔、古榕古厝共同见证!(闵 平)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版