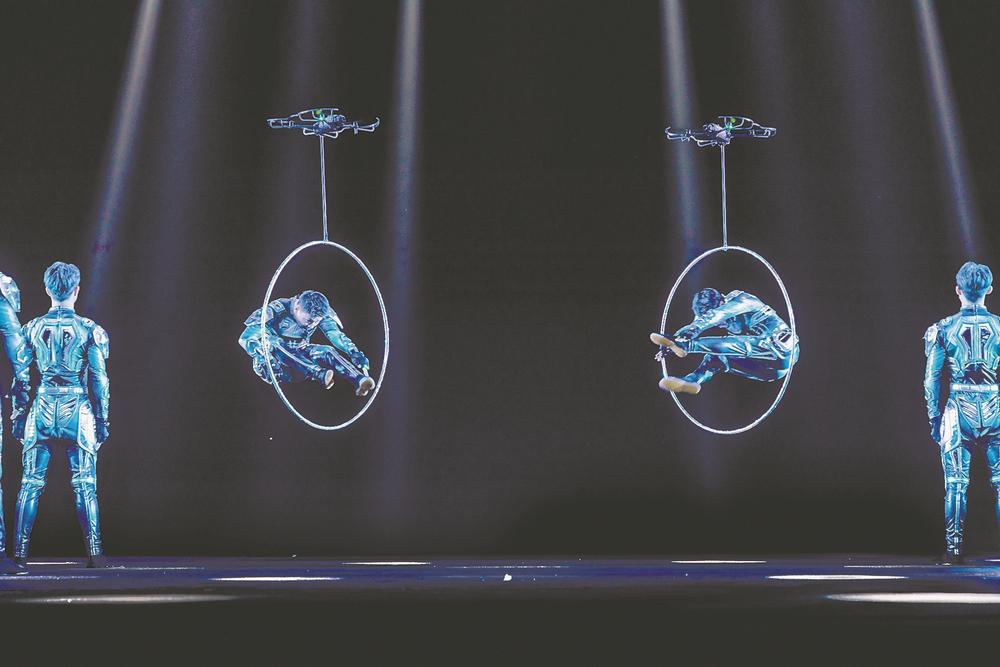

科技赋能,杂技演员与无人机共舞。

科技与艺术在这一刻交融。

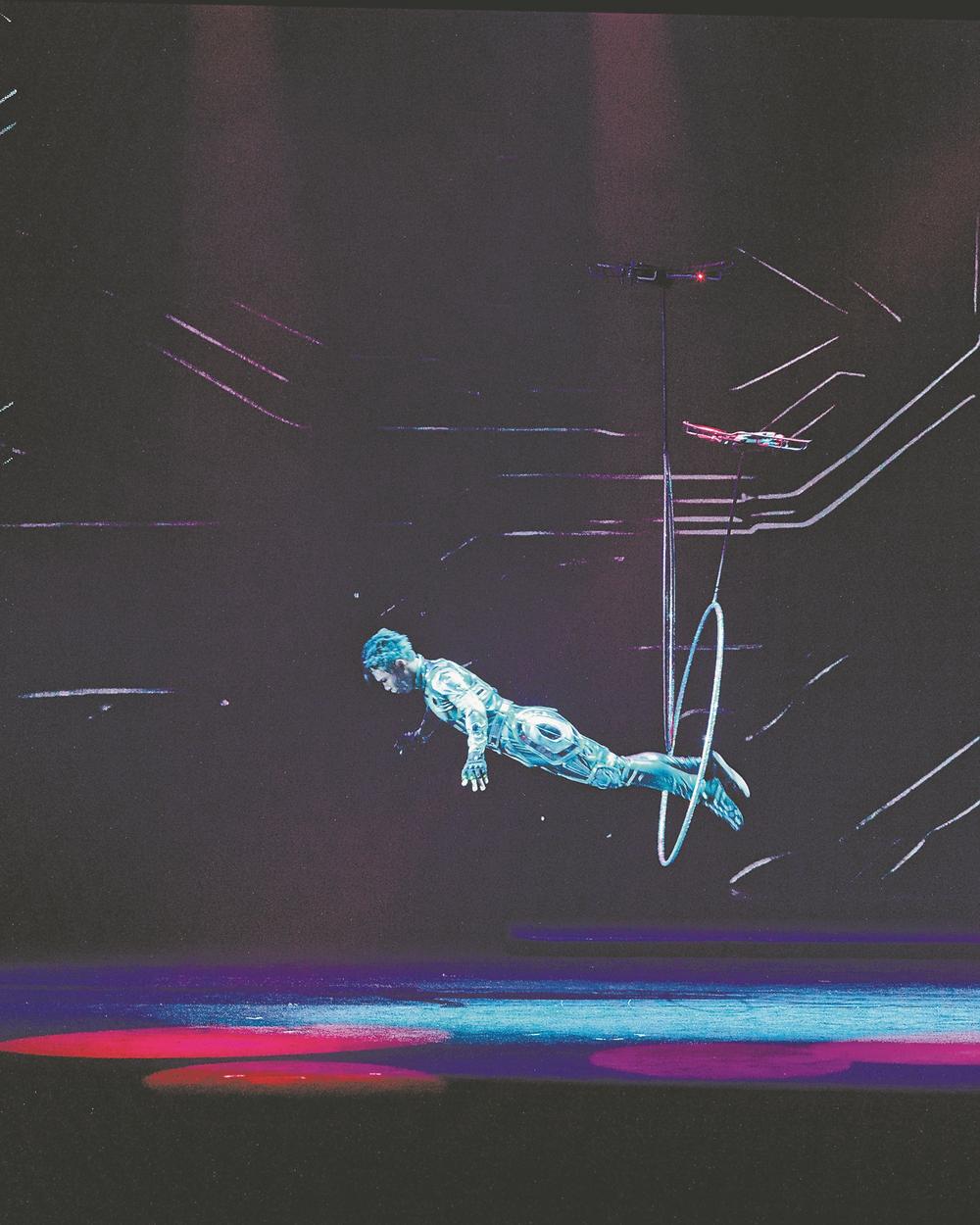

鱼跃穿环。

无人机配合多人抛接,杂技演员好似完成科幻般的穿越。

舞台上,灯光骤熄。3台悬翼无人机吊挂着圆环状金属“门框”,闪烁着幽蓝色的光点,缓缓升上舞台中央,姿态似飘忽不定。追光灯下,身着银色冷光纤维“太空服”的演员翻腾穿梭上场。只见无人机或突然加速冲刺,或悬停旋转升降,演员则随机切换状态,应对无人机的“失控”场景……

此时的舞台,不只是演员展示技巧的地方,还是由程序控制的动态“战场”——一场人与AI设备之间的较量,一次杂技艺术与数字技术的奇妙融合。

AI在杂技舞台上的“觉醒”

4日晚,2025年福建省杂技团国际魔术交流活动在福州开幕。福建省杂技团破界融合科技与艺术,在全球杂技舞台首创的无人机杂技节目《AI觉醒·智能之门》在开幕演出上首次亮相。

“这个节目不仅突破了无人机在杂技舞台上的传统定位,还系统性地重构了舞台叙事逻辑,在世界杂技舞台开创了‘人机共演’的先河。”舞台下方,省杂技团团长张大宏目不转睛地盯着无人机。相较于朝夕相处的杂技演员,这几个新“团员”,多少还是让他有点放心不下。

与近年来舞台上自动化装置不同,也与户外无人机表演中编队飞行的“视觉”应用不同,《AI觉醒·智能之门》中的无人机由专业操控员实时控制,其飞行路径、速度与节奏须根据演员即时动作进行动态调整,不仅具有高度参与性与情绪表达力,更首次以“人工智能体”角色身份登上舞台参与杂技表演,开辟了杂技与AI科技深度融合的新通路。

在《AI觉醒·智能之门》中,无人机不再仅仅是道具或背景,而是与杂技演员在三维空间中展开高难度互动与动态对抗,成为承载行为逻辑、推动情节发展的重要“角色”。无人机的飞行轨迹实时变动,台上的杂技演员需依靠自己的视觉判断与空间感知,即时完成各自的翻腾、躲避、穿越等动作,确保做到技巧动作与无人机的飞行路径实时精准配合,形成具象化的“人机”关系结构。

“这不是简单将无人机‘嵌入’表演,而是以其动态能力重构杂技语言。我们所有的无人机飞行参数与轨迹设计,既要紧扣演员的技巧呈现,又要服务于节目的叙事逻辑。”张大宏告诉记者,单人穿越时,其移动速度需精准匹配演员腾跃节奏;双人配合时,间距必须精确控制在肢体舒展的安全范围内;多人抛接时,悬停位置必须稳定如一,稍有偏差就可能导致失误。

“每一个轨迹的制定,既是对演员安全的保障,也是对舞台节奏的精准调度。”他说。

这样全新且高难度的设计,必然带来前所未有的创作挑战。

“传统杂技靠演员千百遍地训练固定路线,但无人机的不确定性因素太多,哪怕0.5秒的延迟或几厘米的定位偏差,都可能导致舞台表演失误。”《AI觉醒·智能之门》编导、省杂技团青年舞蹈教师楼丹坦言,在这个节目中,杂技演员和无人机操作员全程实现无缝衔接的配合,“演员必须对无人机的飞行节奏有精准的把控,而无人机操作员要对演员临场状态作出即时判断,任何一个环节都不能出问题”。

杂技核心精神的科技化诠释

主创们告诉记者,《AI觉醒·智能之门》的表演主题可以概括为“人机关系”。从开篇“协作”的和谐律动,到中段“对抗”的节奏断裂,再到“共生”的融合重构,台前台后的全部设计元素均围绕这个主题展开,展现“内容—技术—表演”的三位一体。

为了支撑这个体系,省杂技团搭建了前后台一体化的舞台协同机制。无人机操作员、杂技演员、灯光师、音响师共同组成“多维交互网络”——操作员在后台实时根据演员动作调整飞行策略;灯光师根据飞行路径构建光影结构,使无人机成为视觉焦点与情绪投影;音响师同步配合,构建出节奏递进、情绪可感的声画系统。

节目创意人黄国庆认为,作为跨界实验的首创与标杆,《AI觉醒·智能之门》为杂技艺术提供了两项关键启示:其一,科技道具的引入绝非简单的视觉叠加,而是挖掘技术与身体语言的叙事共性,构建“科技叙事”新美学;其二,无人机等AI设备的“不可预测性”,恰恰能激发杂技的即兴魅力,形成“程式化表演”与“动态应变”的新型平衡。

“杂技的感染力,不应仅仅依赖于演员不断挑战人体极限,还应通过科技与技巧的碰撞,传递更具时代性的情感与思想、力量与相融。”年逾六旬的黄国庆有着和年轻人一样的新锐思维。

“当无人机呼啸着划破舞台的惯性维度,杂技的古老灵魂便在新的时空中找到了属于未来的呼吸节奏。从这个角度说,《AI觉醒·智能之门》不仅是一个新节目,更是一声号角——呼唤杂技人打破窠臼,以开放姿态拥抱智能未来。”他说。

节目尾声,演员重新唤醒无人机系统后,两者形成互相试探、动态制衡的舞台平衡。“跳出‘人控机’或‘机控人’的二元对立,勾勒一个值得想象的未来图景。”楼丹说,舞台上,杂技演员与无人机协同完成一组组看似不可能的交互动作,观众看到的不仅是技术奇观,更是杂技“驾驭万物”的哲学在AI时代的升级——人机关系从“控制”走向“对话”。

“《AI觉醒·智能之门》的诞生,是中国杂技艺术在面向未来过程中的一次先锋实验,它的深层价值在于对杂技核心精神的科技化诠释。”演出结束,张大宏终于略松了一口气,“传统‘穿越’类杂技强调身体的跳跃性与精准度,这个作品通过无人机的三维运动,将‘穿越’的维度拓展至立体空间,使‘门’成为可旋转、升降甚至分裂重组的符号。”

“演员在‘门框’间的翻腾,既是对人体极限的时代致敬,又暗喻数字时代人类在AI虚实中的自我定位,是关于‘人如何在技术浪潮中保持主体与温度’的深层提问。”张大宏说。(记者 郭斌/文 通讯员 苏伟佳/图)

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版