蟳埔村航拍图 欧阳良鹏 摄

近日,随着“夜游滨海浪漫线”免费公交接驳服务的开通,来到泉州市丰泽区东海街道蟳埔村的游客更多了。从真武庙到蟳埔村,这条6公里的滨海浪漫线上,一幅非遗灵动、市井鲜活的滨海画卷缓缓铺开。

蟳埔,位于泉州中心市区东南部、古刺桐港畔,泉州湾晋江入海口北岸,背依鹧鸪山,三面临海。因扼守泉州出海口的“海门”,宋元时期便商贸兴盛。明天启七年(1627年),这里成为泉州东南海防门户,清康熙年间,又在此设置“鹧鸪巡检司”。

海上通道和海洋贸易的双重因素影响,塑造了蟳埔村别样的民俗风情。传承千年的蟳埔村民俗文化反映了中国悠远且多姿多彩的海洋文化,被称为“海丝遗珍”。近年来,蟳埔簪花围在全国走红,各地游客慕名前来,带火了蟳埔村的文旅产业。传统与时尚、历史与现实在这个千年小渔村融汇交织,书写出新的海丝故事。

扼守海门 护卫泉邑

来到蟳埔村,随处可见的不只有簪花围,还有正在开蚝的村民们。文旅热潮下,蟳埔村花香四溢,海味不减,千年来“靠海吃海”的传统还在延续。

蟳埔村背依鹧鸪山,面朝泉州湾晋江入海口。“蟳埔地处江海交汇之所,这里港深风静,地理位置浑如天然造就,出洋泛海贸商的船舶,以及远航满载而归的捕鱼舟楫,常寄碇停泊于此,千百年来成为泉州湾的重要门户。”泉州市文物保护研究中心原主任陈鹏鹏说。

伏季休渔期,一艘艘渔船在村外沿岸依偎停泊,不远处的灯塔依旧直面风浪。记者来到一处用石头砌垒而成的碉堡式建筑,只见墙上有着许多瞭望窗与枪孔。据蟳埔社区老人协会原会长黄荣辉介绍,这里唤作“枪城”,年少时还见过民兵在此训练。

据清道光本《晋江县志·武功志》所载,南宋时泉州发生过多起海寇扰境事件:南宋绍兴二十六年(1156年),“海寇奄至安平镇”;乾道七年(1171年),“岛寇毘舍邪掠海滨”;乾道八年(1172年),毘舍邪“复以海舟入寇”;淳熙七年(1180年),“海舟贼沈师作乱,泉郡大震,戍将萧某统领战死。知泉州程大昌趣统制裴师武讨之,贼遁去”。

明代中后期,倭寇蜂起,泉州海防任务愈发艰巨,蟳埔的海防战略地位开始被确定并重视。枪城边,今人立起一块石碑,讲述着这段过往:鹧鸪口为泉州东南海防门户,明天启七年(1627年)建铳台……

自此,一座城台拔地而起。“登台左右顾,岱坠如鼓,紫帽如旗,石湖、溜石二浮图如干,天马奔踏而来,如金鞍宝盖。山川之气脉,关锁益增而固。”明代文渊阁大学士、泉州人史继偕曾为此欣然作记。

“当时枪城周墙二十四丈,高一丈八尺,城楼上点燃灯火,能为泉州港商船夜间出入导航,同时设一关卡驻兵检查来往商船。”陈鹏鹏说,清康熙十九年(1680年)提督万正色将祥芝巡检司移置于此,再度提高了蟳埔的海防地位。

千年来,蟳埔人世代与海共生,传袭着高超的航海技术和丰富的航海知识。“从宋元时期的商船队,到郑和下西洋、郑成功复台、施琅平台等,都有我们村水手的身影。”黄荣辉说,驾着船,蟳埔人的足迹遍布我国沿海。

此间,蟳埔村与古代水军将领们的“情缘”不断滋长。眼下,村中最热闹的打卡点当数蟳埔顺济宫。走进其间,高悬的“靖海清光”匾额跃然入眼,下款题“提督靖海将军,靖海侯施琅立”。相传,施琅曾来此拜问,因此信念倍增,军中士气大振,复台气势如虹。康熙二十四年(1685年),施琅再度来到蟳埔,献上这块匾额。一侧,则有石碑《泉郡水师都司刘公功德碑记》,是蟳埔人有感于“比岁民苦于海,设守险者又苦于兵,有水师仁将刘公,命讯约束无毫扰民,桑麻种植渔佃咸安焉”,为水师都司刘盛志所做。

从古至今,从渔村到社区,蟳埔如今仍保有的地标建筑、民俗民风,都可窥见海洋文明的万般风韵。

民俗流传 文化交融

宋元时期,泉州晋江下游一带,曾是中东侨民重要聚居区,独特的地理区域造就的海丝贸易通道,使得蟳埔村的民情风俗与海上丝绸之路息息相关。

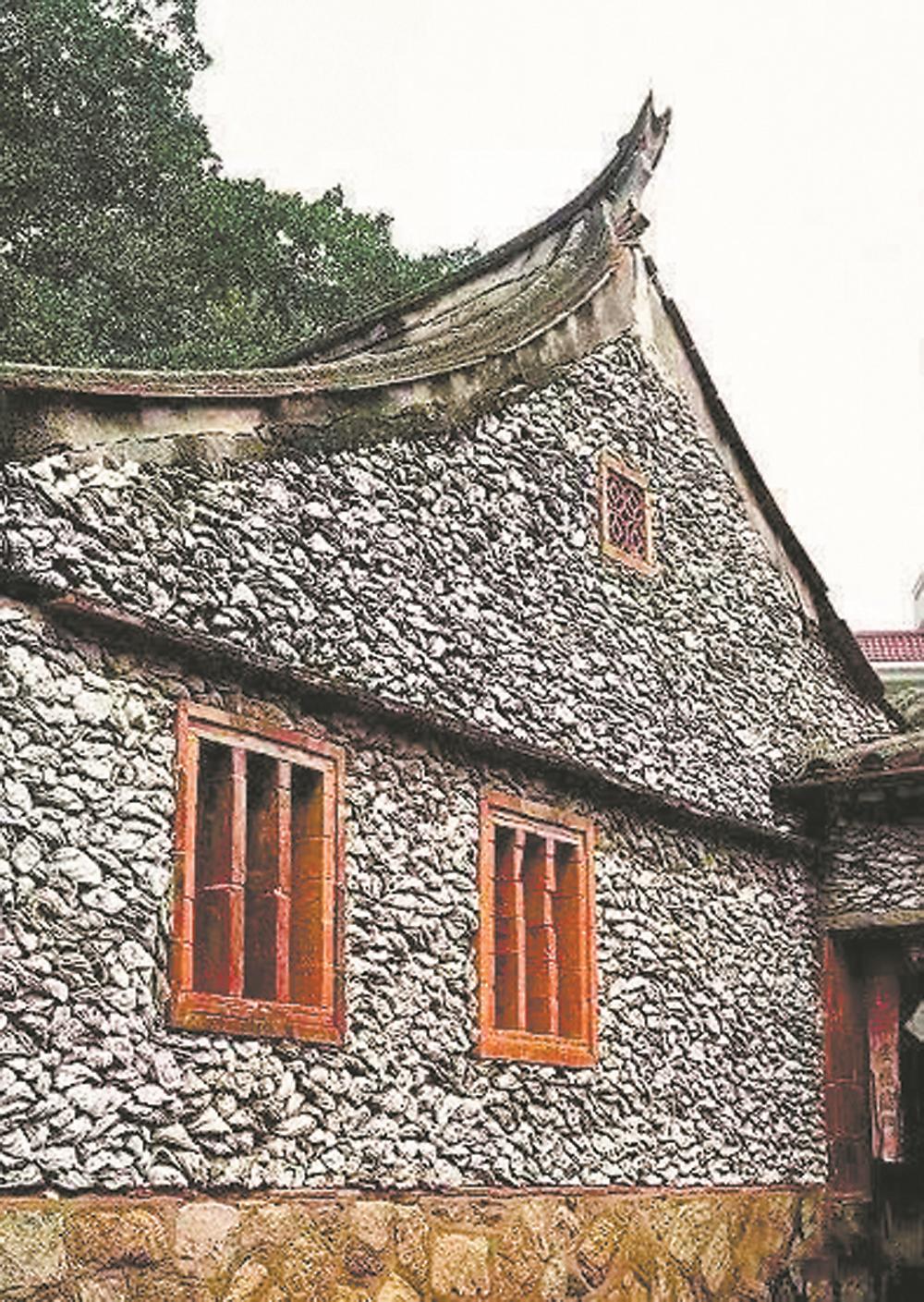

漫步于蟳埔村的小巷,石板路蜿蜒曲折,两旁的民居错落有致。仔细观察会发现许多民居的外墙颇具特色——以蚵壳为主要建材垒砌而成的墙体,在阳光的映照下闪烁着银灰色的光泽,宛如鱼鳞般整齐排列。

指着蚵壳厝墙上的一个个手掌般大小的蚵壳,黄荣辉告诉记者:“这是蚵壳厝,又称蚝壳厝,相传始建于宋末元初。”

“千年砖,万年蚵”,这是沿海民间流传至今的俗语。“业界普遍认为蚵壳厝所用的大蚝壳并非泉州原产,而是宋元时期古刺桐港的远洋商船返航时垫空船转运而来的,因此蚵壳厝带有宋元时期泉州海洋文化的显著印记。”在泉州黎明职业大学文传学院文创专业教师陈冷冷眼中,蚵壳厝有很多实用功能,隔音效果好,冬暖夏凉,不积雨水,不怕虫蛀;同时其墙体坚固,具有很好的抗风雨效果。

千百年来,蟳埔村传承着向海而生的历史印记,不仅有蚵壳厝,还有一道亮丽的风景线——生活在这里的蟳埔女,身穿大裾衫和阔脚裤,盘着头发戴着鲜花做成的花围。“从嫁过来起,就看着蟳埔女每天都打扮得漂漂亮亮,我也开始簪花,一直到现在已经四十几年了。”今年68岁的杨珍珍告诉记者。

蟳埔簪花围习俗形成于宋元,流行于明清,并延续至今。簪花围与宋元泉州港香花种植业兴盛的经济形态息息相关。

宋元时期,香料、香花风靡泉州港,元代蒲寿庚、蒲寿晟兄弟在云麓村建造花园,种植香花。云麓卜姓、郭姓居民,大都以种花为业,其种植的花卉品种主要有茉莉花、素馨花、含笑花、玉兰花、粗糠花等,至今仍是蟳埔簪花围中最受欢迎的香花种类。

蟳埔簪花围所选用的素馨花、茉莉花、玉兰花、水仙花、夹竹桃等香花,通过海上丝绸之路传入泉州,弥漫着浪漫的异域芳香。例如素馨花,据传乃是从西域移植而来。据南宋惠安人黄岩孙纂修的《仙溪志》记载:“耶悉茗花,始自番船载至,香闻百步,广中种之,名曰素馨,转而入闽。”

蟳埔民俗文化,并不局限于簪花围、蚵壳厝,还包含了传统民俗赖以存在的生产空间和生活方式。千年以来,蟳埔人世世代代行船讨海,男性大多从事“走船—海上运输”和“讨海—出海捕鱼”两种生计。如今,蟳埔码头上的渔业发展走上新阶段,除了滩涂养殖、水产品加工等,还有连排林立的海鲜酒楼,人气满满。

“蟳埔渔村处于古刺桐港的核心部位,拥有蟳埔女服饰、蚵壳厝、妈祖巡香等非常丰富的文化遗产,是泉州海丝文化的一个典型缩影。”泉州市文艺评论家协会主席郭培明如是评价。

文旅赋能 渔村新生

近年来,蟳埔为中国文化“出海”添上了一簇繁花。

丰泽区蟳埔民俗文化村保护提升指挥部负责人告诉记者,当前,来自蟳埔的簪花已亮相世界旅游小姐总决赛、巴黎奥运会、伦敦工艺周等40多场国内外重大活动,传播至英国、法国、意大利、新加坡等30多个国家,并收获联合国教科文组织点赞:簪花很美,泉州很赞。“蟳埔簪花绽放海外风采”还被中国与世界研究院列为2024年在国际上有影响力的“地方文化国际传播七个热点”之一。

蟳埔的簪花围火遍海内外,当地也以此为抓手,把文旅产业培育为支柱产业,让更多村民享受到文旅产业发展带来的红利。越来越多村民从渔场转战商场,从售卖渔获转入民俗、文创、餐饮等领域,成为新“讨海人”。

2016年开始做簪花围体验生意的庄群,是蟳埔村第一批吃螃蟹的人。“近年来,游客大幅增加,尤其是暑期和‘五一’期间。5分钟至10分钟就能盘好一个发髻,高峰期一天接待200多人。”庄群说。

通过“簪花+”模式,簪花之美还融入各行各业。簪花+文创,联名签约匹克鞋业、嗨玩购服饰等20多家头部企业,研发摆件、冰箱贴等文创产品200多种;簪花+美食,推出泉州“簪花宴”,亮相第三十三届中国厨师节;簪花+科技,上线AI簪花写真体验馆,为市民和游客提供全新互动体验方式;簪花+艺术,搭建“影视服务中心+影视基地”平台,小品《蟳埔花开》获华东六省一市戏剧小品大赛金奖……据介绍,“簪花”带动了旅拍、民宿、酒店、商演等业态发展,拉动消费超50亿元。

暑期来临,蟳埔村的文旅经济愈发“热辣滚烫”,无数游客慕名前来。行走村内,放眼望去,到处是头戴簪花围的游客,人头攒动如同“流动的花海”。

位于蟳埔村核心位置的橘若·蟳花咖啡厅,是村里新晋的网红打卡点。走进咖啡厅,一座白色的水塔矗立在小院花园内,塔身上“思源水塔”几个红色大字十分醒目,塔身下,游客小谢与同伴身着红色旗袍,头戴簪花围,打卡拍照。

“思源水塔是以前蟳埔村的重要供水设施,位于村子的核心位置,四通八达的小巷多数汇聚到这里。”橘若·蟳花咖啡厅负责人告诉记者,如今,经过改造的水塔华丽转身为集旅居、文创、餐饮于一体的打卡地。

“将蟳埔民俗文化村整体列入国家级闽南文化生态保护区,划定202亩蟳埔渔村作为民俗文化保护核心区,规划设计‘一街两带三区’,打造中国最美簪花小镇。”蟳埔民俗文化村保护提升指挥部负责人告诉记者,蟳埔村于今年推出“十大提升工程”,升级完善蟳埔村的硬件设施,持续推动业态丰富和游客体验感提升。(记者 庄钊滢 黄琼芬 通讯员 陈庚嘉 文/图)

蚵壳厝

海边的蟳埔女 赵建河 摄

游客在蟳埔拍照留影。

蟳埔文创摆件

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版